| 文物統一編號 |

故書000067N000000000

|

| 作品號 |

故書00006700000 |

| 品名 |

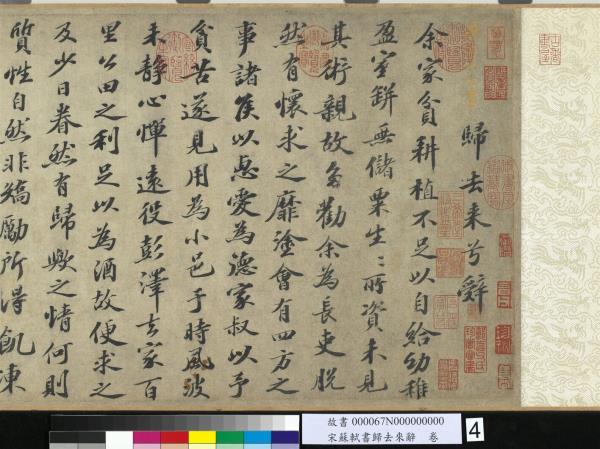

宋蘇軾書歸去來辭 卷

Homecoming Ode |

| 分類 |

法書 |

| 作者 |

蘇軾,Su Shi |

| 書體 |

行楷書 |

| 數量 |

一卷 |

| 作品語文 |

漢文 |

| 釋文 |

歸去來兮辭。余家貧。耕植不足以自給。幼稚盈室。缾無儲粟。生生所資。未見其術。親故多勸余為長吏。脫然有懷。求之靡塗。會有四方之事。諸侯以惠愛為德。家叔以予貧苦。遂見用為小邑。予時風波未靜。心憚遠役。彭澤去家百里。公田之利。足以為酒。故便求之。及少日。眷然有歸歟之情。何則。質性自然。非矯勵所得。飢凍雖切。違已交病。常從人事。皆口腹自役。於是悵然。慷慨深愧平生之志。猶望一稔。當歛裳霄。逝尋程氏。妹喪于武昌。情在駿奔。自免去職。仲秋至冬。在官八十餘日。因事順心。命篇曰歸去來兮。乙巳歲十一月也。歸去來兮。田園將蕪胡不歸。既自以心為形役。奚惆悵而獨悲。悟已往之不諫。知來者之可追。實迷塗其未遠。覺今是而昨非。舟遙遙以輕颺。風飄飄而吹衣。問征夫以前路。恨晨光之憙微。乃瞻衡宇。載欣載奔。僮僕歡迎。稚子候門。三徑就荒。松菊猶存。攜幼入室。有酒盈罇。引壺觴以自酌。眄庭柯以怡顏。倚南窓以寄傲。審容膝之易安。園日涉以成趣。門雖設而常關。策扶老以流憩。時矯首而遐觀。雲無心以出岫。鳥倦飛而知還。景翳翳以將入。撫孤松而盤桓。歸去來兮。請息交以絕遊。世與我而相遺。復駕言兮焉。求悅親戚之情話。樂琴書以消憂。農人告余以(仲點去)春將有事於西疇。或命巾車。或棹孤舟。既窈窕以尋壑。亦崎嶇而經丘。木欣欣以向榮。泉涓涓而始流。善萬物之得時。感吾生之行休已矣乎。寓形宇內復幾時。曷不委心任去留。胡為皇皇欲何之。富貴非吾願。帝鄉不可期。懷良辰以孤往。或植杖而耘耔。登東皋以舒嘯。臨清流而賦詩。聊乘化以歸盡。樂夫天命復奚疑。 |

| 位置 |

尺寸(公分) |

| 拖尾 |

31.8x98.3 |

| 本幅 |

32x181.8 |

| 題跋類別 |

作者 |

位置 |

款識 |

書體 |

全文 |

| 題跋 |

|

本幅 |

|

行楷書 |

蘇文忠公書(金書)

|

| 題跋 |

解縉

印記 expand_more

|

拖尾 |

永樂元年癸未(西元一四0三年)九月十一日。翰林學士廬陵解縉書。 |

草書 |

書之為藝。非他藝比也。歷世聖賢重之。蓋宣人文。施治化。述六經。應萬事。經天緯地。不能外此。至百千萬年日用而不可闕者。而豈他技藝之能比哉。是故自庖犧作書契。三皇五帝。無不通於書者。世遠不能得見其迹。古文尚書。與世傳石刻。亦彷彿其萬乙。皆非謬惡者矣。周人善篆書。孔子為人作題扁大字。觀闕里床前硑。延陵季子墓石可見已。漢晉唐宋帝王皆學書。漢光武帝。章帝。晉武帝。元帝。唐太宗。宋太宗。高宗。其尤也。當時臣庶多能書者。杜度。張芝。鍾元常。王逸少。歐虞褚薛顏柳蘇黃米蔡其尤也。其悉工於書者。豈圖為人觀美哉。蓋天之文。與地之文。一也。景星慶雲。人皆仰之。精金美玉。人皆寶之。謬惡之書。見者亂吐。覆缻且不暇。何以垂世傳遠哉。余嘗患世之不能書者。不自咎其拙惡。而以書為末技藉口也。蘇文忠公大節表者。文章妙天下。其書師顏魯公。規模淳厚。筋骨隱映。古意渾成。中藏至巧。如周鼎秦鐘。使人可愛。固可以破愚起懦於千百載之下。今趙君景輝。既耽學古人書。於文忠公此紙。玩之不啻共璧。書之所進,他日安知不與古人並傳哉。余姑識此為之兆云。永樂元年癸未(西元一四0三年)九月十一日。翰林學士廬陵解縉書。 |

| 印主 |

印記 |

| 解縉 |

解廌 |

| 解縉 |

縉紳 |

| 解縉 |

玉堂學士印章 |

| 解縉 |

子孫世昌 |

|

| 題跋 |

郭衢階

印記 expand_more

|

拖尾 |

|

|

此文鋟在格古要論

|

|

|

| 題跋 |

蘇雨

印記 expand_more

|

拖尾 |

甲申長至。前侍御龔一清。憲僉蘇雨。同觀於內臺署中。 |

行書 |

甲申長至。前侍御龔一清。憲僉蘇雨。同觀於內臺署中。

|

|

|

| 題跋 |

蘇雨

印記 expand_more

|

拖尾 |

川東蘇雨以時甫。筆於郭亨甫長安僑寓。 |

草書 |

此卷筆法遒勁飄逸。非長公不能作。予初觀已殊奇之。及得江州碑刻。細憶往閱。則布置結構。宛無二蹟。益信此卷之真。非後世臨摹贗玉。希重值而貨者比。然則江碑郭民部家藏卷。其古今一符節歟。萬曆丙戌八月念七日。予以楚兵憲入賀萬壽。得再一縱觀。不勝驩賞。因書此以紀歲時。川東蘇雨以時甫。筆於郭亨甫長安僑寓。

|

|

|

| 印記類別 |

印主 |

印記 |

| 收傳印記 |

|

(一印模糊不辨) |

| 收傳印記 |

|

(半印一不識) |

| 收傳印記 |

安岐 |

心賞 |

| 收傳印記 |

安岐 |

古香書屋 |

| 收傳印記 |

|

永存珍秘 |

| 收傳印記 |

郭衢階 |

生亨父(半印) |

| 收傳印記 |

|

合同(半印) |

| 收傳印記 |

安岐 |

安氏儀周書畫之章(重一) |

| 收傳印記 |

安岐 |

安儀周家珍藏 |

| 收傳印記 |

江德量 |

臣量 |

| 收傳印記 |

蘇雨 |

西蜀 |

| 收傳印記 |

郭衢階 |

亨父(半印) |

| 收傳印記 |

|

武陵開國(重一) |

| 收傳印記 |

郭衢階 |

治書之印 |

| 收傳印記 |

|

長公(半印) |

| 收傳印記 |

蘇雨 |

雨拜手封(重一) |

| 收傳印記 |

安岐 |

思原堂 |

| 收傳印記 |

|

珍玩(重一) |

| 收傳印記 |

|

珍秘(半印) |

| 收傳印記 |

郭衢階 |

郭亨父氏 |

| 收傳印記 |

郭衢階 |

郭亨父氏珍賞圖書 |

| 收傳印記 |

郭衢階 |

郭衢階印 |

| 收傳印記 |

郭衢階 |

郭衢階賞鑑 |

| 收傳印記 |

|

陳氏(重一) |

| 收傳印記 |

安岐 |

朝鮮人 |

| 收傳印記 |

江德量 |

雅士 |

| 收傳印記 |

|

道人(半印) |

| 收傳印記 |

梁清標 |

蒼巖(半印) |

| 收傳印記 |

梁清標 |

蕉林梁氏書畫之印 |

| 收傳印記 |

安岐 |

麓邨 |

| 收傳印記 |

|

顧氏(半印) |

| 收傳印記 |

|

顧願(半印) |

| 收傳印記 |

郭衢階 |

衢階(半印) |

| 作者印記 |

蘇軾 |

東坡居士 |

| 鑑藏寶璽 |

清內府印 |

三希堂精鑑璽 |

| 鑑藏寶璽 |

清內府印 |

石渠寶笈 |

| 鑑藏寶璽 |

清內府印 |

宜子孫 |

| 鑑藏寶璽 |

宣統帝 |

宣統御覽之寶 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

乾隆御覽之寶 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

乾隆鑑賞 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

御書房鑑藏寶 |

| 鑑藏寶璽 |

清仁宗 |

嘉慶御覽之寶 |

| 類別 |

參考資料 |

| 內容簡介 |

蘇軾(西元1036─1101年),四川眉山人。字子瞻,自號東坡居士。官至端明殿大學士,卒諡文忠。蘇軾博通經史,工詩詞,善書畫,其文學藝術成就亙古少有。與父洵、弟轍世稱三蘇,名列唐宋八大家,又與黃庭堅、米芾、蔡襄並稱宋代四大書家。

東坡書法兼得二王、顏真卿、李邕、楊凝式之長,其書風充分流露瀟灑奔逸豪邁不羈的氣概。此卷文字意態豐腴,結體穩密,縱筆重,橫筆輕,撇戈筆劃,左伸而右縮,為蘇字特色,然章法整齊,筆力不足,疑為後世倣作。

|

| Description |

Su Shih(style name Tzu-chan; sobriquet Tung-p'o chu-shih)was a native of Mei-shan, Szechwan. He was given the posthumous title Wen-chung. Su was distinguished for his erudition on the classics and history, and he excelled in poetry, prose, painting, and calligraphy. He reached a high level of achievement in art. Su Shih has been known along with Huang T'ing-chien(1045-1105), Mi Fu(1051-1107),and Ts'ai Hsiang(1012-1069)as the Four Calligraphic Masters of the Sung Dynasty.

Su's calligraphy combined the styles of Wang His-chih(307-365)and Wang Hsien-chih(344-388),Yen Chen-ch'ing(709-785), Li Yung(678-747), and Yang Ning-shih(873-957)and is filled with an unrestrained energy. The characters on this scroll are full and their structure firm and compact. Heavy vertical strokes contrast light horizontal strokes, and the strokes which descend to the left extend while those to the right contract. This is Su's special calligraphic feature. The composition, however, is too neatly arranged and the brushwork lacks Su's force. Thus, it is suspected that this is a later copy.

|

| 參考書目 |

1.王耀庭,〈宋蘇軾書歸去來辭〉,收入王耀庭編,《淵明逸致特展圖錄》(臺北:國立故宮博物院,1988年初版),頁112。

2.張光賓,〈故宮博物院收藏法書與碑帖〉,《故宮季刊》,第九卷第三期(1975年春),頁5-19。

3.〈歸去來辭〉,收入何傳馨、陳階晉、何炎泉編,《故宮法書新編(十) 宋 蘇軾墨蹟(下)》(臺北:國立故宮博物院,2011年九月初版一刷),頁58-80。

|

| 收藏著錄 |

石渠寶笈初編(御書房),下冊,頁899-900

|

| 收藏著錄 |

故宮書畫錄(卷一),第一冊,頁47-48

|

本院文物保存維護依〈國立故宮博物院典藏文物管理作業要點〉及〈國立故宮博物院文物修護業務作業原則〉辦理

抽盤點紀錄

修護紀錄