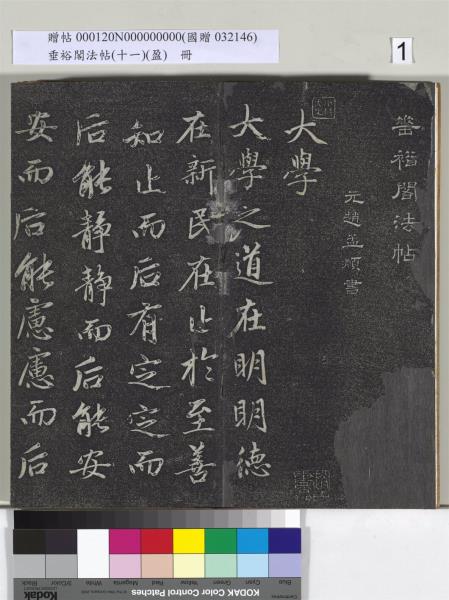

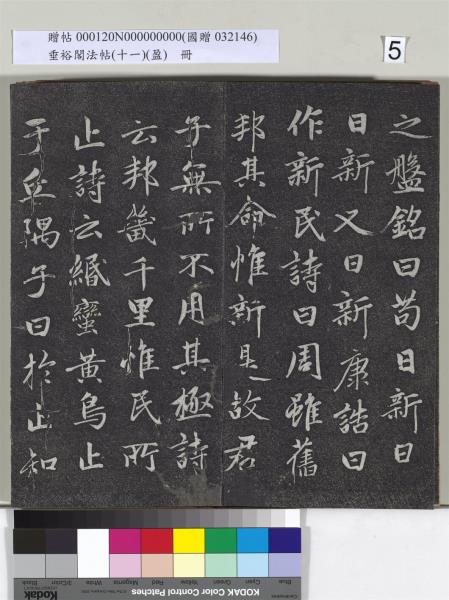

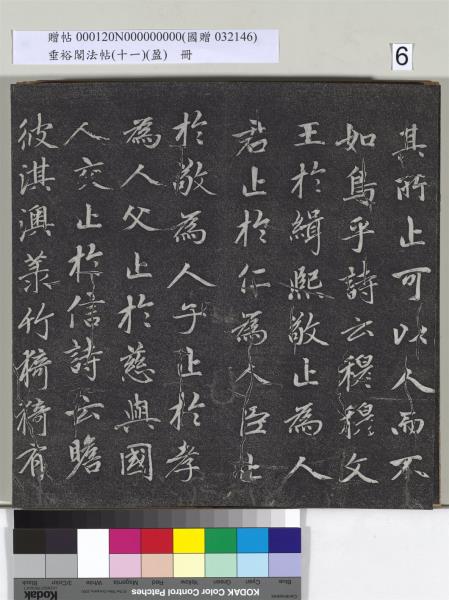

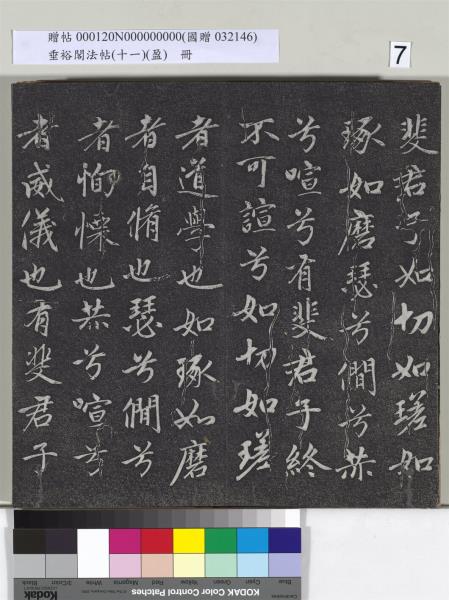

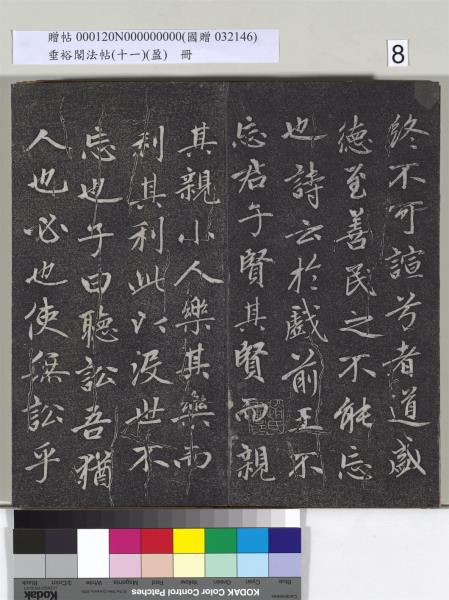

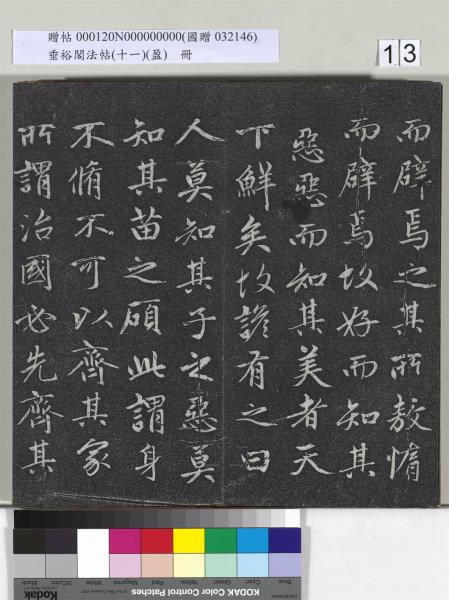

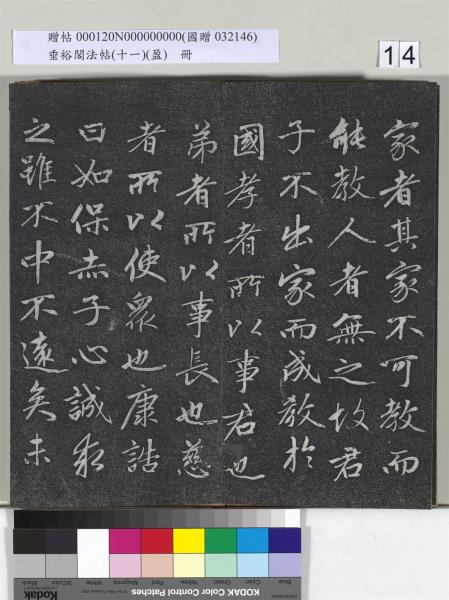

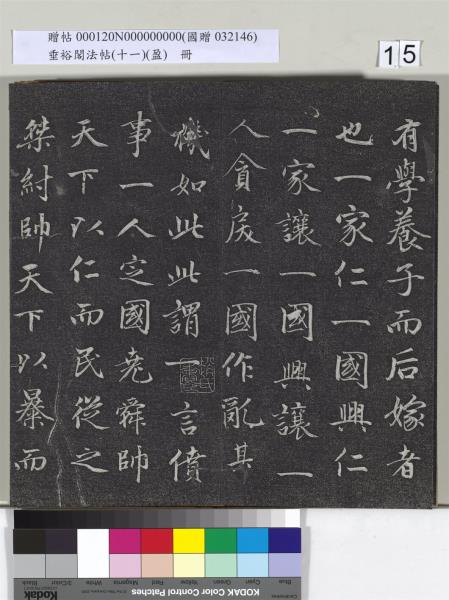

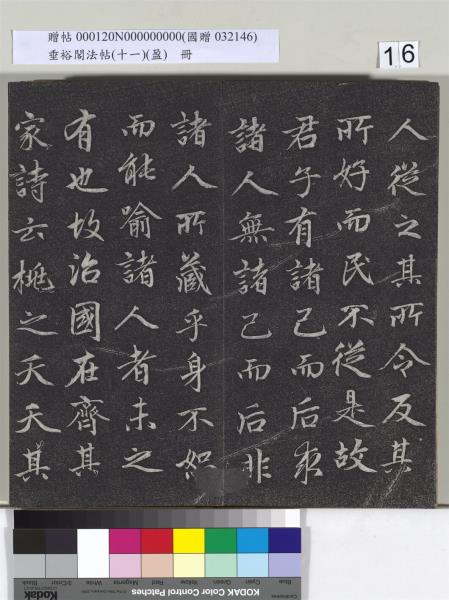

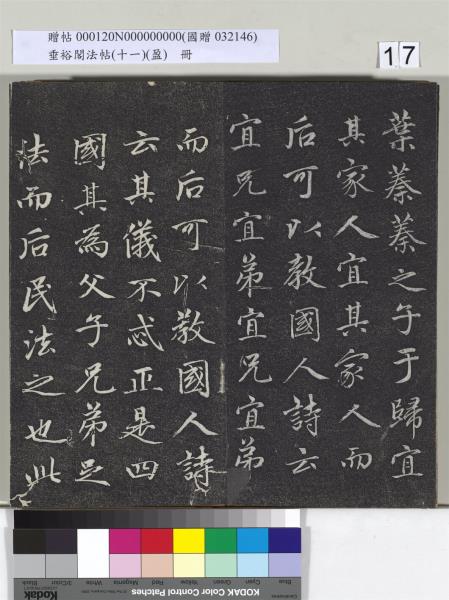

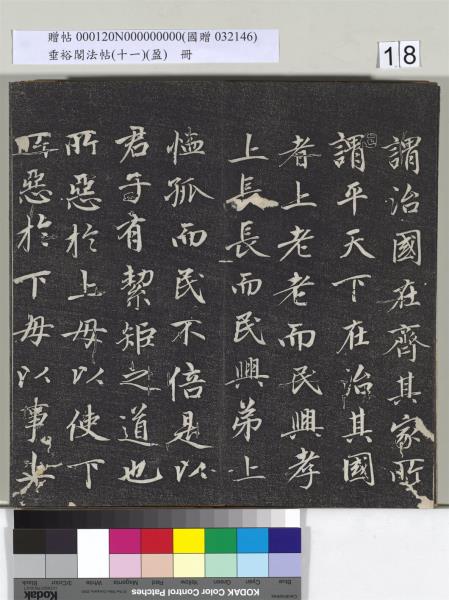

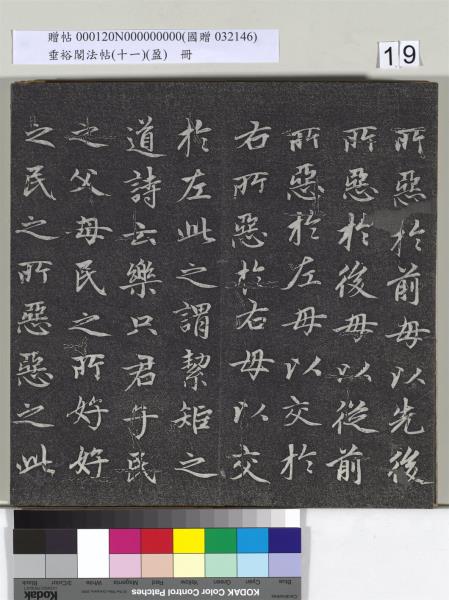

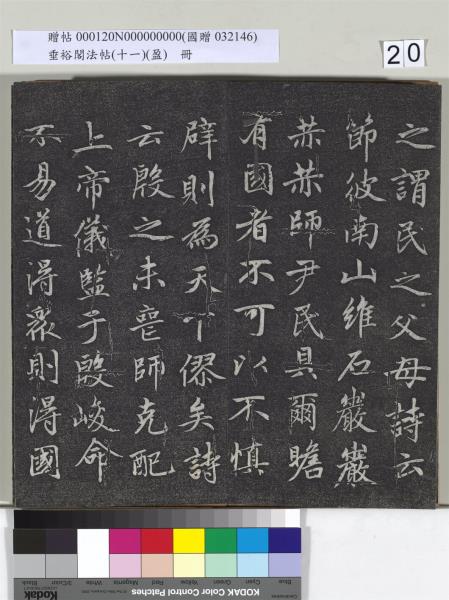

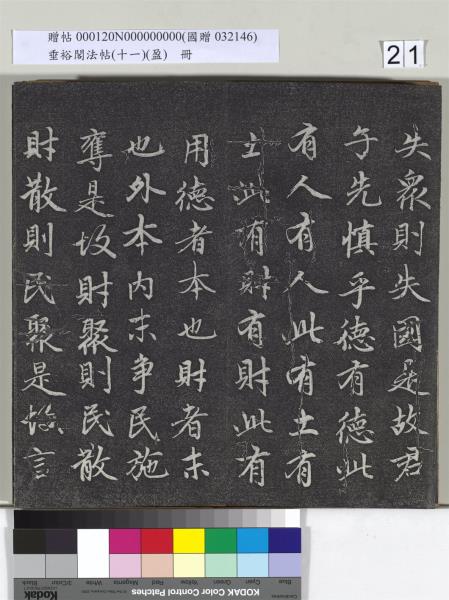

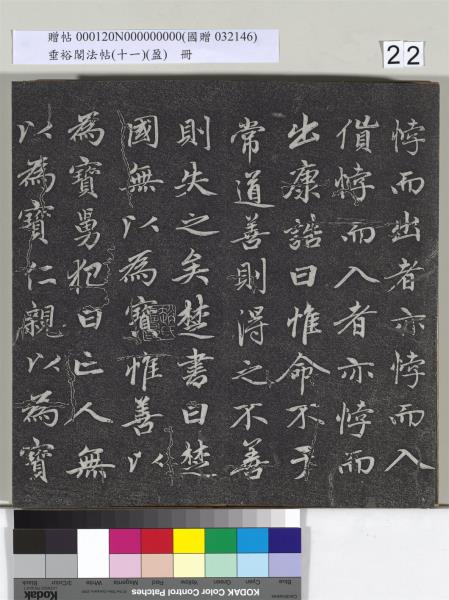

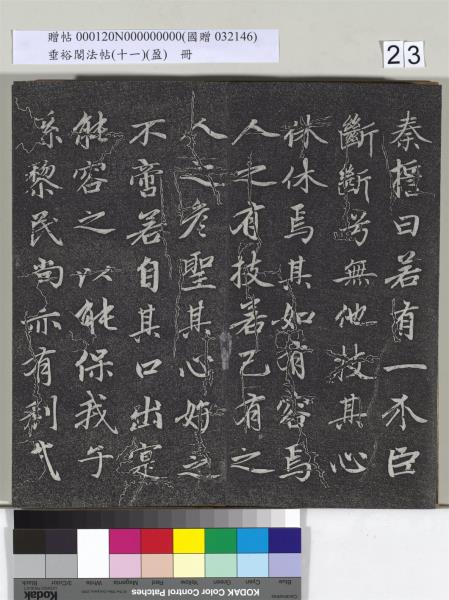

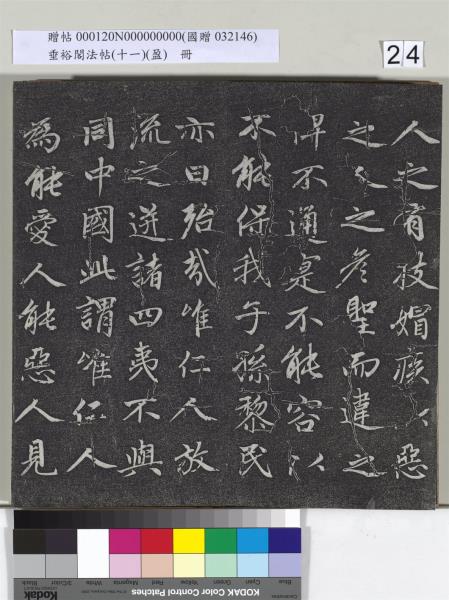

Modelbooks of the Legacy to Future Generations Pavilion, (Eleven), (Complete, (Ying)): Transcription of “Great Learning”

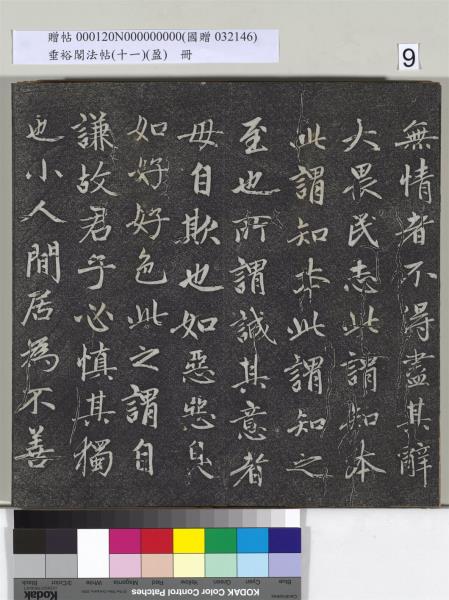

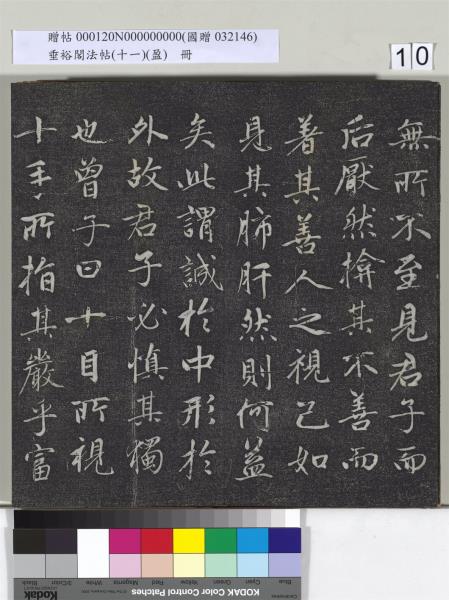

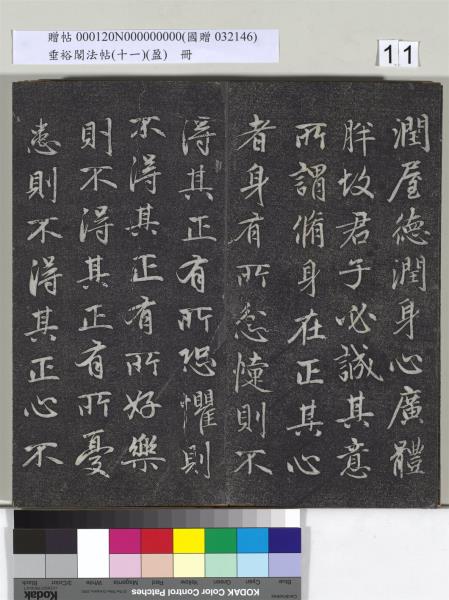

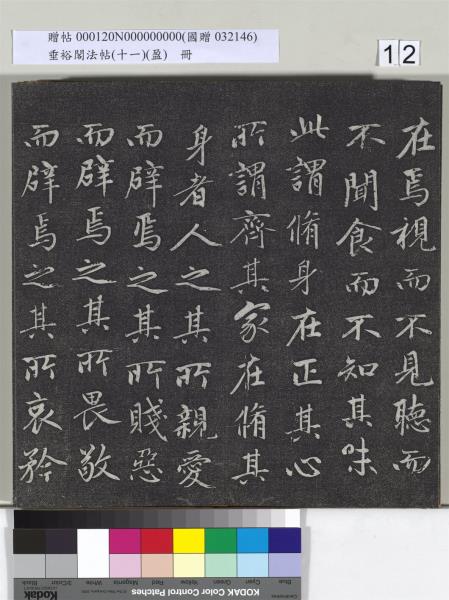

法帖

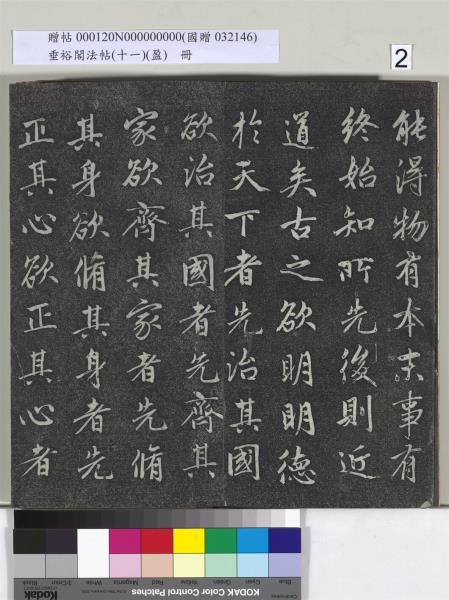

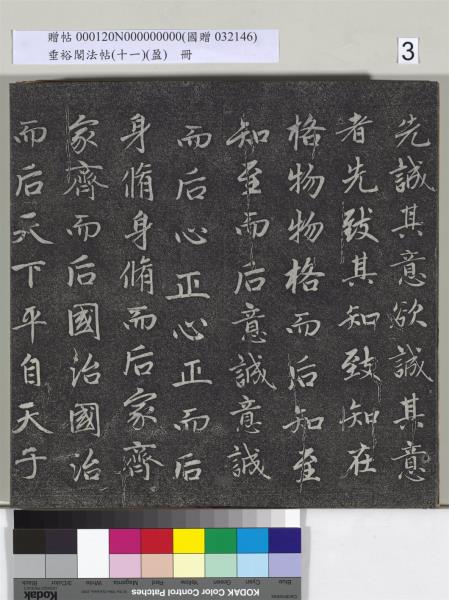

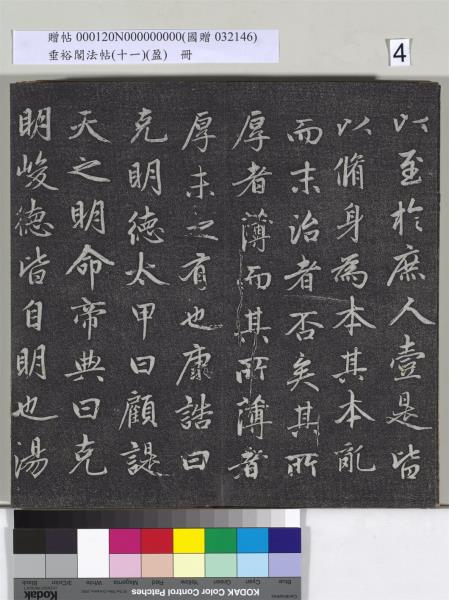

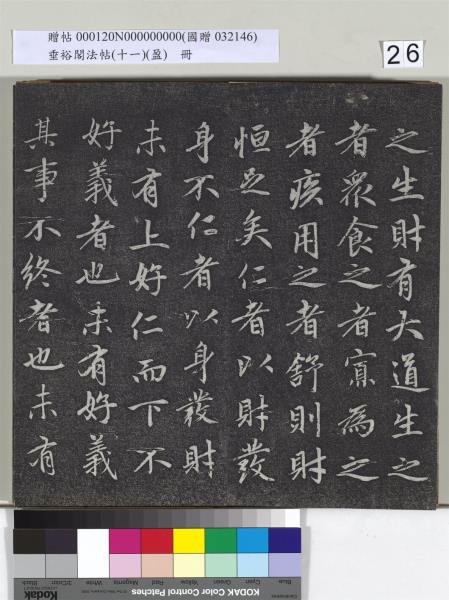

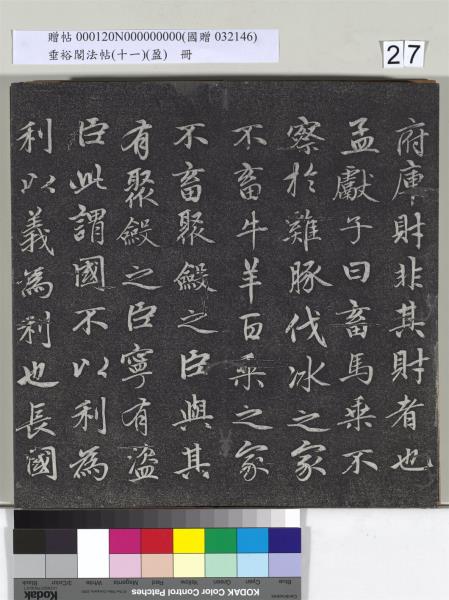

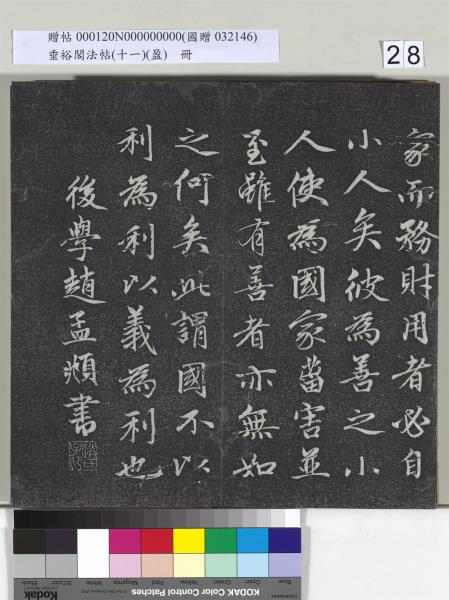

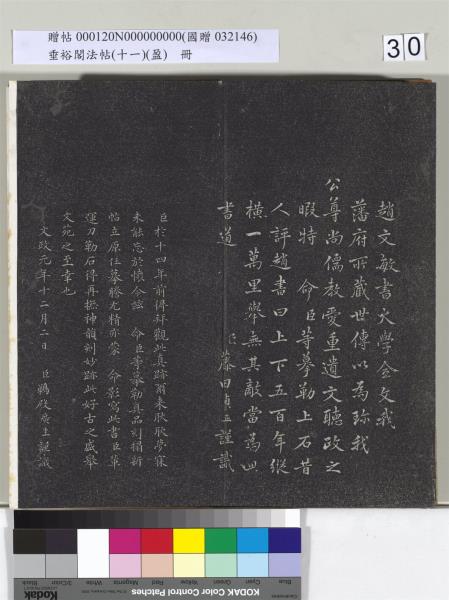

垂裕閣法帖。元趙孟頫書。(隸書)。大學。大學之道。在明明德。在新民。在止於至善。知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。古之欲明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先脩其身。欲脩其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身脩。身脩而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。自天子以至於庶人。壹是皆以脩身為本。其本亂而末治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。康誥曰。克明德。太甲曰。顧諟天之明命。帝典曰。克明峻德。皆自明也。湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。康誥曰。作新民。詩曰。周雖舊邦。其命惟新。是故君子無所不用其極。詩云。邦畿千里。惟民所止。詩云。緡蠻黃鳥。止於丘隅。子曰。於止。知其所止。可以人而不如鳥乎。詩云。穆穆文王。於緝熙敬止。為人君止於仁。為人臣止於敬。為人子止於孝。為人父止於慈。與國人交止於信。詩云。瞻彼淇澳。菉竹猗猗。有斐君子。如切如瑳。如琢如磨。瑟兮僩兮。赫兮喧兮。有斐君子。終不可諠兮。如切如瑳者。道學也。如琢如磨者。自脩也。瑟兮僩兮者。恂慄也。赫兮喧兮者。威儀也。有斐君子。終不可諠兮者。道盛德至善。民之不能忘也。詩云。於戲前王不忘。君子賢其賢。而親其親。小人樂其樂而利其利。此以沒世不忘也。子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭。大畏民志。此謂知本。此謂知本。此謂知之至也。所謂誠其意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。此之謂自謙。故君子必慎其獨也。小人閒居為不善。無所不至。見君子而后厭然。揜其不善而著其善。人之視己。如見其肺肝然。則何益矣。此謂誠於中。形於外。故君子必慎其獨也。曾子曰。十目所視。十手所指。其嚴乎。富潤屋。德潤身。心廣體胖。故君子必誠其意。所謂脩身在正其心者。身有所忿懥。則不得其正。有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不得其正。有所憂患。則不得其正。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。此謂脩身在正其心。所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而辟焉。之其所賤惡而辟焉。之其所畏敬而辟焉。之其所哀矜而辟焉。之其所敖惰而辟焉。故好而知其惡。惡而知其美者。天下鮮矣。故諺有之曰。人莫知其子之惡。莫知其苗之碩。此謂身不脩。不可以齊其家。所謂治國必先齊其家者。其家不可教。而能教人者無之。故君子不出家而成教於國。孝者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以使眾也。康誥曰。如保赤子。心誠求之。雖不中不遠矣。未有學養子而后嫁者也。一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。一人貪戾。一國作亂。其機如此。此謂一言僨事。一人定國。堯舜帥天下以仁。而民從之。桀紂帥天下以暴。而人從之。其所令反其所好。而民不從。是故君子有諸己。而后求諸人。無諸己。而后非諸人。所藏乎身不恕。而能喻諸人者。未之有也。故治國在齊其家。詩云。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。宜其家人。而后可以教國人。詩云。宜兄宜弟。宜兄宜弟。而后可以教國人。詩云。其儀不忒。正是四國。其為父子兄弟足法。而后民法之也。此謂治國在齊其家。所謂平天下在治其國者。上老老而民興孝。上長長而民興弟。上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩之道也。所惡於上。毋以使下。所惡於下。毋以事上。所惡於前。毋以先後。所惡於後。毋以從前。所惡於左。毋以交於右。所惡於右。毋以交於左。此之謂絜矩之道。詩云。樂只君子。民之父母。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父母。詩云。節彼南山。維石巖巖。赫赫師尹。民具爾瞻。有國者不可以不慎。辟則為天下僇矣。詩云。殷之未喪師。克配上帝。儀監于殷。峻命不易。道得眾則得國。失眾則失國。是故君子先慎乎德。有德此有人。有人此有土。有土此有財。有財此有用。德者本也。財者末也。外本內末。爭民施奪。是故財聚則民散。財散則民聚。是故言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而出。康誥曰。惟命不于常。道善則得之。不善則失之矣。楚書曰。楚國無以為寶。惟善以為寶。舅犯曰。亡人無以為寶。仁親以為寶。秦誓曰。若有一介臣。斷斷兮無他技。其心休休焉。其如有容焉。人之有技。若己有之。人之彥聖。其心好之。不啻若自其出口。寔能容之。以能保我子孫黎民。尚亦有利哉。人之有技。媢疾以惡之。人之彥聖而違之。俾不通。寔不能容。以不能保我子孫黎民。亦曰殆哉。唯仁人放流之。迸諸四夷。不與同中國。此謂唯仁人為能愛人。能惡人。見賢而不能舉。舉而不能先。命也。見不善而不能退。退而不能遠。過也。好人之所惡。惡人之所好。是謂拂人之性。菑必逮夫身。是故君子有大道。必忠信以得之。驕泰以失之。生財有大道。生之者眾。食之者寡。為之者疾。用之者舒。則財恆足矣。仁者以財發身。不仁者以身發財。未有上好仁。而下不好義者也。未有好義。其事不終者也。未有府庫財。非其財者也。孟獻子曰。畜馬乘。不察於雞豚。伐冰之家。不畜牛羊。百乘之家。不畜聚𣫍之臣。與其有聚𣫍之臣。寧有盜臣。此謂國不以利為利。以義為利也。長國家而務財用者。必自小人矣。彼為善之。小人使為國家。菑害並至。雖有善者。亦無如之何矣。此謂國不以利為利。以義為利也。後學趙孟頫書。(行楷書)。

| 文物統一編號 | 贈帖000120N000000000 |

| 作品號 | 贈帖00012000000 |

| 品名 |

垂裕閣法帖(十一)(盈) 冊 元趙孟頫書大學 Modelbooks of the Legacy to Future Generations Pavilion, (Eleven), (Complete, (Ying)): Transcription of “Great Learning” |

| 分類 | 法帖 |

| 作者 | 趙孟頫,Zhao Mengfu |

| 書體 | 行楷書 |

| 數量 | 一冊:三十開(本幅三十開三十幅) |

| 作品語文 | 漢文 |

| 釋文 | 垂裕閣法帖。元趙孟頫書。(隸書)。大學。大學之道。在明明德。在新民。在止於至善。知止而后有定。定而后能靜。靜而后能安。安而后能慮。慮而后能得。物有本末。事有終始。知所先後。則近道矣。古之欲明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先脩其身。欲脩其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。欲誠其意者。先致其知。致知在格物。物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身脩。身脩而后家齊。家齊而后國治。國治而后天下平。自天子以至於庶人。壹是皆以脩身為本。其本亂而末治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。康誥曰。克明德。太甲曰。顧諟天之明命。帝典曰。克明峻德。皆自明也。湯之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。康誥曰。作新民。詩曰。周雖舊邦。其命惟新。是故君子無所不用其極。詩云。邦畿千里。惟民所止。詩云。緡蠻黃鳥。止於丘隅。子曰。於止。知其所止。可以人而不如鳥乎。詩云。穆穆文王。於緝熙敬止。為人君止於仁。為人臣止於敬。為人子止於孝。為人父止於慈。與國人交止於信。詩云。瞻彼淇澳。菉竹猗猗。有斐君子。如切如瑳。如琢如磨。瑟兮僩兮。赫兮喧兮。有斐君子。終不可諠兮。如切如瑳者。道學也。如琢如磨者。自脩也。瑟兮僩兮者。恂慄也。赫兮喧兮者。威儀也。有斐君子。終不可諠兮者。道盛德至善。民之不能忘也。詩云。於戲前王不忘。君子賢其賢。而親其親。小人樂其樂而利其利。此以沒世不忘也。子曰。聽訟吾猶人也。必也使無訟乎。無情者不得盡其辭。大畏民志。此謂知本。此謂知本。此謂知之至也。所謂誠其意者。毋自欺也。如惡惡臭。如好好色。此之謂自謙。故君子必慎其獨也。小人閒居為不善。無所不至。見君子而后厭然。揜其不善而著其善。人之視己。如見其肺肝然。則何益矣。此謂誠於中。形於外。故君子必慎其獨也。曾子曰。十目所視。十手所指。其嚴乎。富潤屋。德潤身。心廣體胖。故君子必誠其意。所謂脩身在正其心者。身有所忿懥。則不得其正。有所恐懼。則不得其正。有所好樂。則不得其正。有所憂患。則不得其正。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。此謂脩身在正其心。所謂齊其家在脩其身者。人之其所親愛而辟焉。之其所賤惡而辟焉。之其所畏敬而辟焉。之其所哀矜而辟焉。之其所敖惰而辟焉。故好而知其惡。惡而知其美者。天下鮮矣。故諺有之曰。人莫知其子之惡。莫知其苗之碩。此謂身不脩。不可以齊其家。所謂治國必先齊其家者。其家不可教。而能教人者無之。故君子不出家而成教於國。孝者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以使眾也。康誥曰。如保赤子。心誠求之。雖不中不遠矣。未有學養子而后嫁者也。一家仁。一國興仁。一家讓。一國興讓。一人貪戾。一國作亂。其機如此。此謂一言僨事。一人定國。堯舜帥天下以仁。而民從之。桀紂帥天下以暴。而人從之。其所令反其所好。而民不從。是故君子有諸己。而后求諸人。無諸己。而后非諸人。所藏乎身不恕。而能喻諸人者。未之有也。故治國在齊其家。詩云。桃之夭夭。其葉蓁蓁。之子于歸。宜其家人。宜其家人。而后可以教國人。詩云。宜兄宜弟。宜兄宜弟。而后可以教國人。詩云。其儀不忒。正是四國。其為父子兄弟足法。而后民法之也。此謂治國在齊其家。所謂平天下在治其國者。上老老而民興孝。上長長而民興弟。上恤孤而民不倍。是以君子有絜矩之道也。所惡於上。毋以使下。所惡於下。毋以事上。所惡於前。毋以先後。所惡於後。毋以從前。所惡於左。毋以交於右。所惡於右。毋以交於左。此之謂絜矩之道。詩云。樂只君子。民之父母。民之所好好之。民之所惡惡之。此之謂民之父母。詩云。節彼南山。維石巖巖。赫赫師尹。民具爾瞻。有國者不可以不慎。辟則為天下僇矣。詩云。殷之未喪師。克配上帝。儀監于殷。峻命不易。道得眾則得國。失眾則失國。是故君子先慎乎德。有德此有人。有人此有土。有土此有財。有財此有用。德者本也。財者末也。外本內末。爭民施奪。是故財聚則民散。財散則民聚。是故言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而出。康誥曰。惟命不于常。道善則得之。不善則失之矣。楚書曰。楚國無以為寶。惟善以為寶。舅犯曰。亡人無以為寶。仁親以為寶。秦誓曰。若有一介臣。斷斷兮無他技。其心休休焉。其如有容焉。人之有技。若己有之。人之彥聖。其心好之。不啻若自其出口。寔能容之。以能保我子孫黎民。尚亦有利哉。人之有技。媢疾以惡之。人之彥聖而違之。俾不通。寔不能容。以不能保我子孫黎民。亦曰殆哉。唯仁人放流之。迸諸四夷。不與同中國。此謂唯仁人為能愛人。能惡人。見賢而不能舉。舉而不能先。命也。見不善而不能退。退而不能遠。過也。好人之所惡。惡人之所好。是謂拂人之性。菑必逮夫身。是故君子有大道。必忠信以得之。驕泰以失之。生財有大道。生之者眾。食之者寡。為之者疾。用之者舒。則財恆足矣。仁者以財發身。不仁者以身發財。未有上好仁。而下不好義者也。未有好義。其事不終者也。未有府庫財。非其財者也。孟獻子曰。畜馬乘。不察於雞豚。伐冰之家。不畜牛羊。百乘之家。不畜聚𣫍之臣。與其有聚𣫍之臣。寧有盜臣。此謂國不以利為利。以義為利也。長國家而務財用者。必自小人矣。彼為善之。小人使為國家。菑害並至。雖有善者。亦無如之何矣。此謂國不以利為利。以義為利也。後學趙孟頫書。(行楷書)。 |

| 位置 | 尺寸(公分) |

|---|---|

| 本幅 | 29.5x29.4 |

| 全幅 | 29.5x29.4 |

| 質地位置 | 質地 |

|---|---|

| 本幅 | 紙 |

| 題跋類別 | 作者 | 位置 | 款識 | 書體 | 全文 |

|---|---|---|---|---|---|

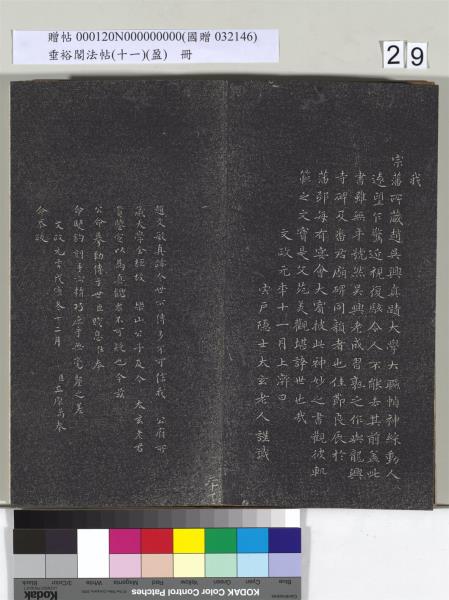

| 題跋 | 宍戶隱士太玄老人 | 本幅 | 文政元年(西元一八一八年)十一月上澣日。宍戶隱士太玄老人謹識。 | 楷書 | 我宗藩所藏趙吳興真蹟大學大聯幀。神綵動人。遠望乍驚。近視復駭。令人不能去其前。盖此書雖無年號。然吳興老成習熟之作。與龍興寺碑及番君廟碑同韻者也。佳節良辰於藩邸每有宴會大賓。披此神妙之書。觀彼軌範之文。實是父苑美觀堪誇世也哉。文政元年(西元一八一八年)十一月上澣日。宍戶隱士太玄老人謹識。 |

| 題跋 | 立原萬 | 本幅 | 文政元年(西元一八一八年)戊寅冬十二月。臣立原萬奉命恭跋。 | 楷書 | 趙文敏真跡今世所傳多不可信。我公府所藏大學全經。故樂山公子及今太玄老君賞鑒。定以為真觀者不可疑也。今茲公命摹勒傳于世。臣賤息任奉命雙鈎刻手亦精巧。庶乎無毫釐之差。文政元年(西元一八一八年)戊寅冬十二月。臣立原萬奉命恭跋。 |

| 題跋 | 藤田貞正 | 本幅 | 臣藤田貞正謹識 | 行楷書 | 趙文敏書大學全文。我藩府所藏世傳以為珎。我公尊尚儒教。愛重遺文。聽政之暇。特命臣等摹勒上石。昔人評趙書曰。上下五百年縱橫一萬里。舉無其敵。當為此書道。臣藤田貞正謹識。 |

| 題跋 | 鵜殿廣生 | 本幅 | 文政元年(西元一八一八年)十二月二日。臣鵜殿廣生謹識。 | 楷書 | 臣於十四年前。得拜觀此真跡。爾來耿耿夢寐。未能忘於懷。今茲命臣等摹勒真品刻搨新帖。立原任摹謄尤精。亦蒙命影寫此書。臣輩運刀勒石。得再撫神韻刻妙跡。此好古之盛舉。文苑之至幸也。文政元年(西元一八一八年)十二月二日。臣鵜殿廣生謹識。 |