| 文物統一編號 |

故畫001104N000000000

|

| 作品號 |

故畫00110400000 |

| 品名 |

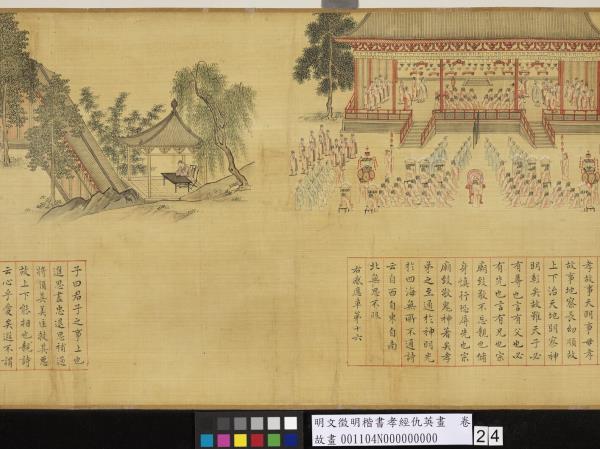

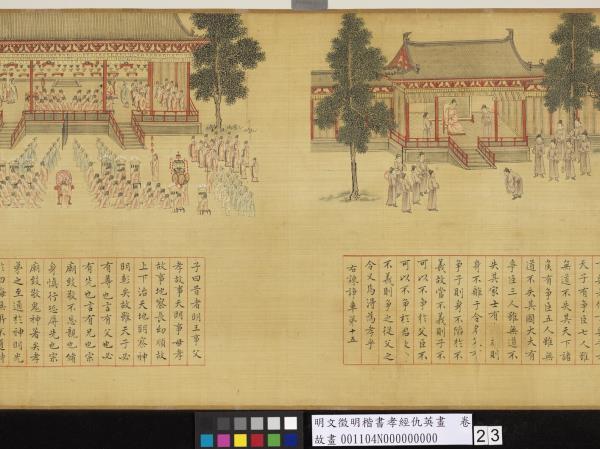

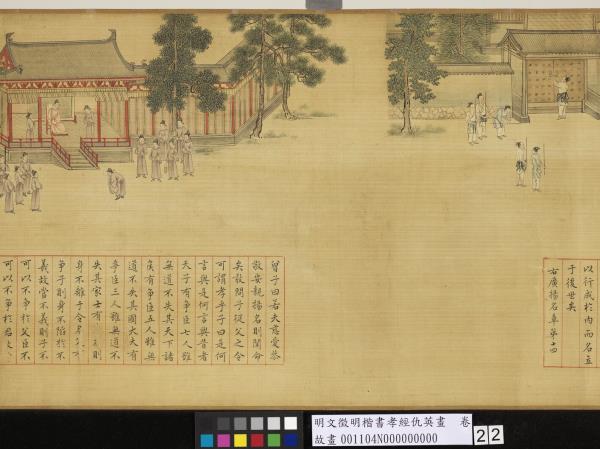

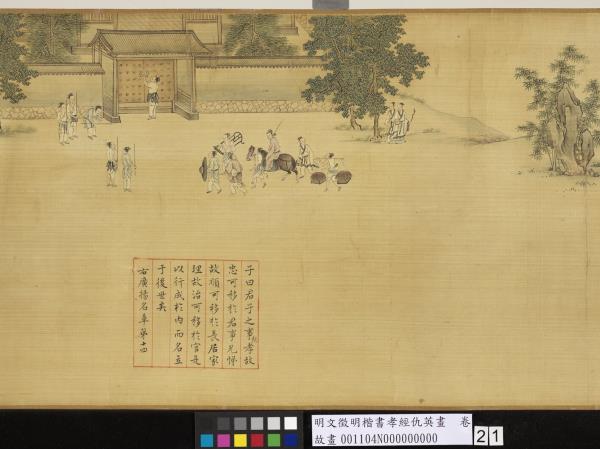

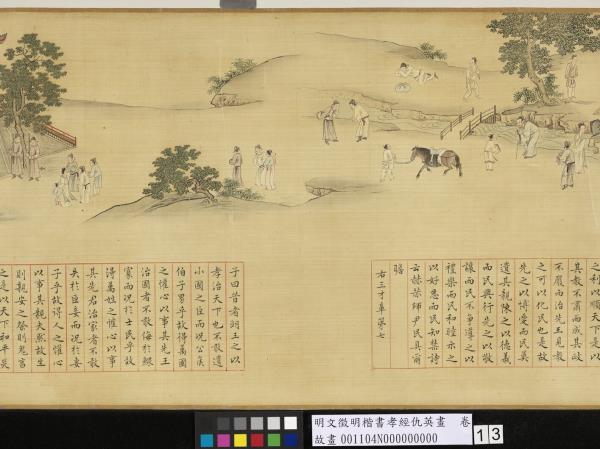

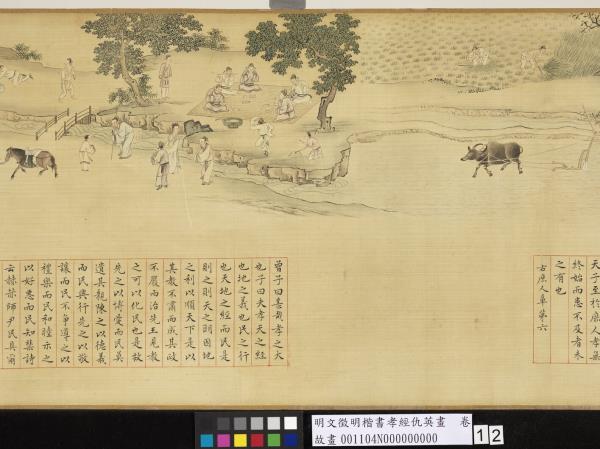

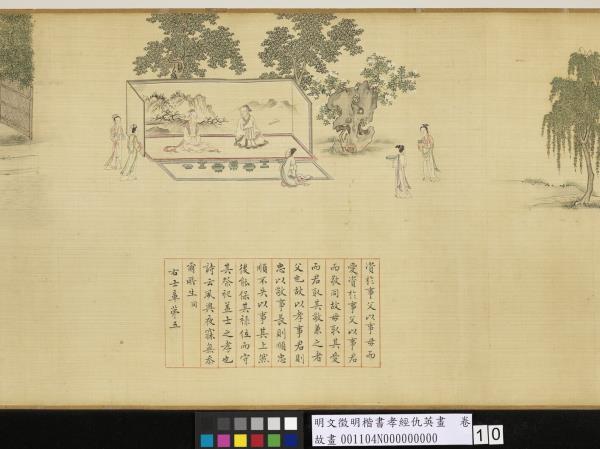

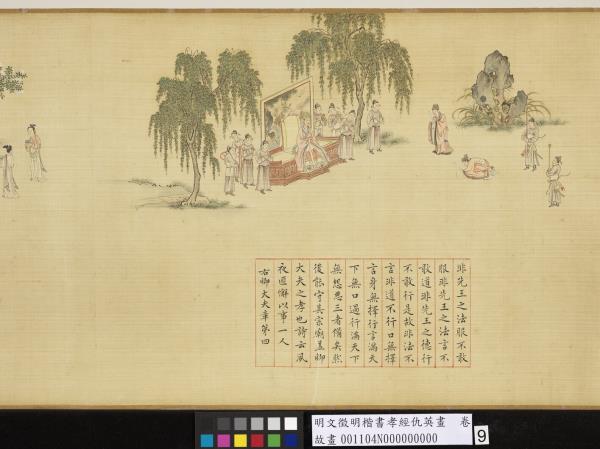

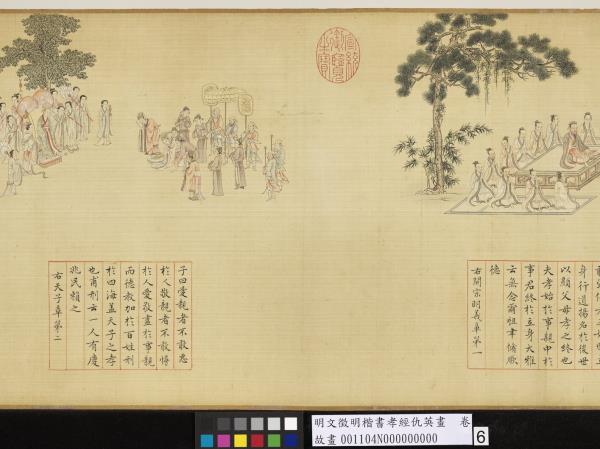

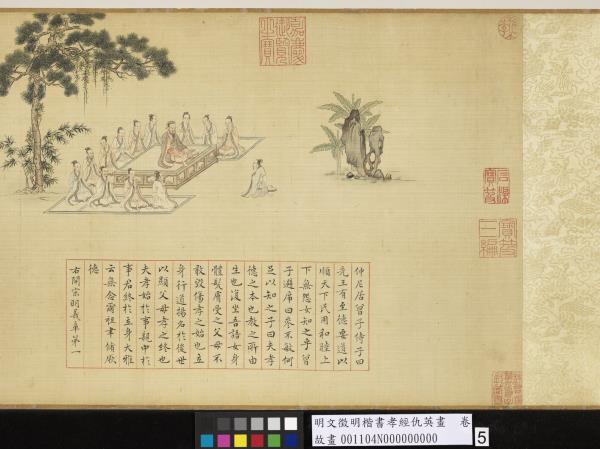

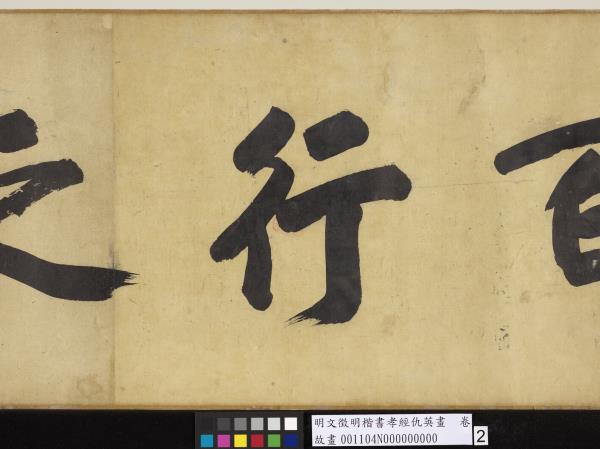

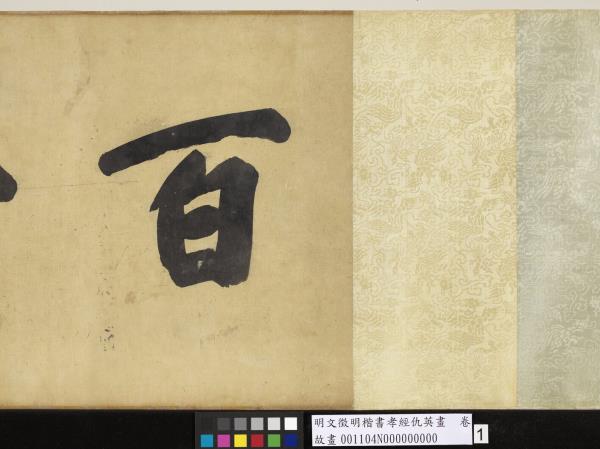

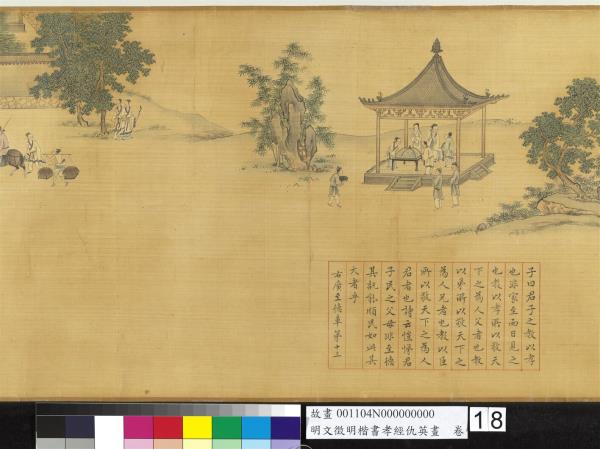

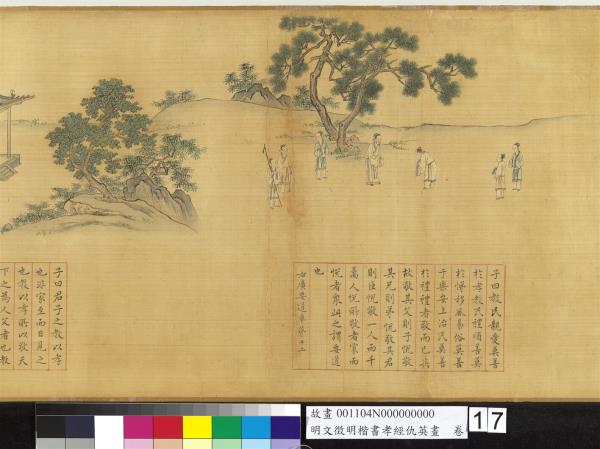

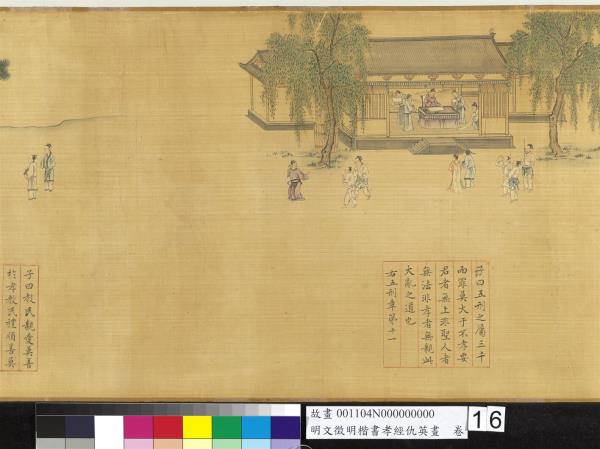

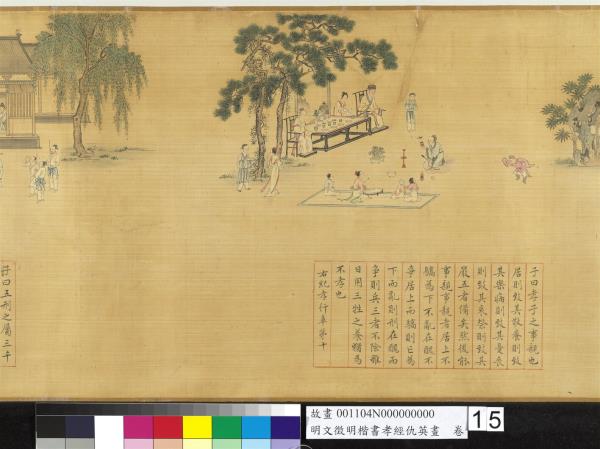

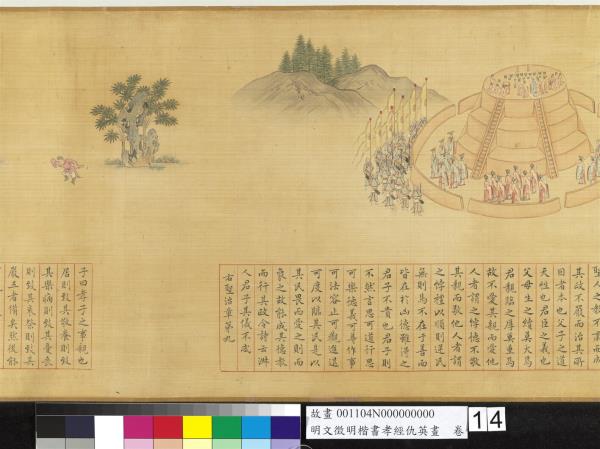

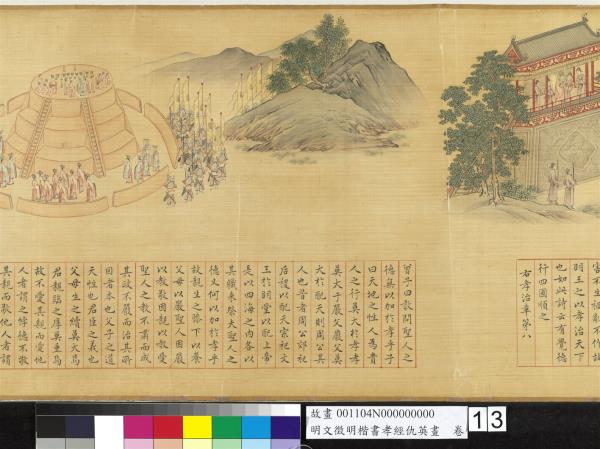

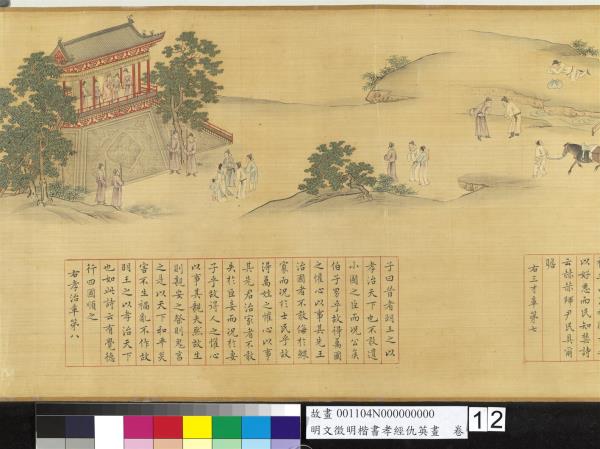

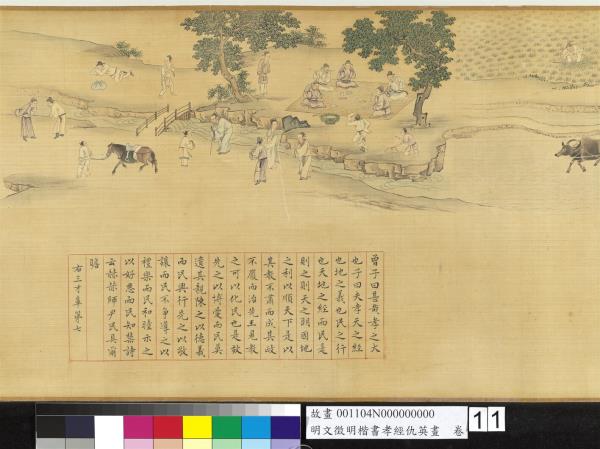

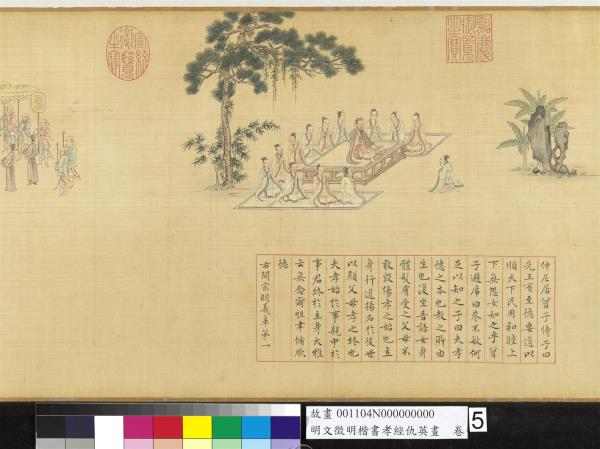

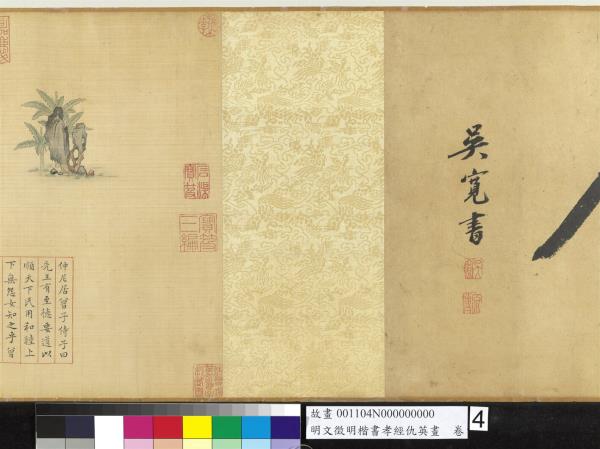

明文徵明楷書孝經仇英畫 卷

The Classic of Filial Piety in Regular Script with Paintings by Qiu Ying |

| 分類 |

繪畫 |

| 作者 |

文徵明,仇英 |

| 書體 |

楷書 |

| 創作時間 |

書幅:明世宗嘉靖二十五年(1546) |

| 數量 |

一卷 |

| 作品語文 |

漢文 |

| 釋文 |

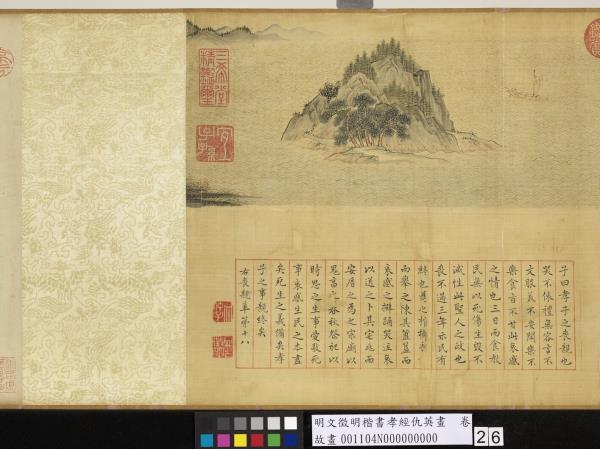

仲尼居。曾子侍。子曰。先王有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。女知之乎。曾子避席曰。參不敏。何足以知之。子曰。夫孝。德之本也。教之所由生也。復坐。吾語女。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。孝之始也。立身行道。揚名於後世。以顯父母。孝之終也。夫孝。始於事親。中於事君。終於立身。大雅云。無念爾祖。聿脩厥德。右開宗明義章第一。

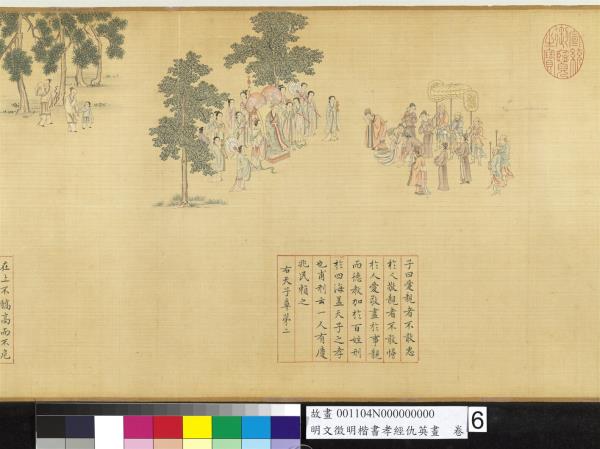

子曰。愛親者。不敢惡於人。竟親者。不敢慢於人。愛敬盡於事親。而德教加於百姓。刑於四海。蓋天子之孝也。甫刑云。一人有慶。兆民賴之。右天子章第二。

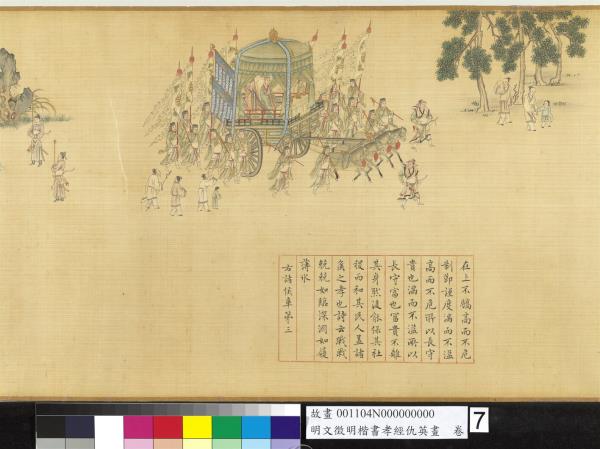

在上不驕。高而不危。制節謹度。滿而不溢。高而不危。所以長守貴也。滿而不溢。所以長守富也。富貴不離其身。然後能保其社稷。而和其民人。蓋諸侯之孝也。詩云。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。右諸侯章第三。

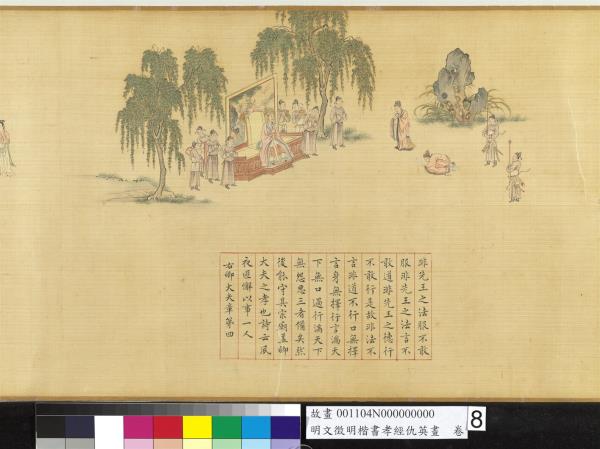

非先王之法服不敢服。非先王之法言不敢道。非先王之德行不敢行。是故非法不言。非道不行。口無擇言。身無擇行。言滿天下無口過。行滿天下無怨惡。三者備矣。然後能守其宗廟。蓋卿大夫之孝也。詩云。夙夜匪懈。以事一人。右卿大夫章第四。

資於事父以事母,而愛同。資於事父以事君。而敬同。故母取其愛。而君取其敬。兼之者父也。故以孝事君則忠。以敬事長則順。忠順不失。以事其上。然後能保其祿位。而守其祭祀。蓋士之孝也。詩云。「夙興夜寐。無忝爾所生。右士章第五。

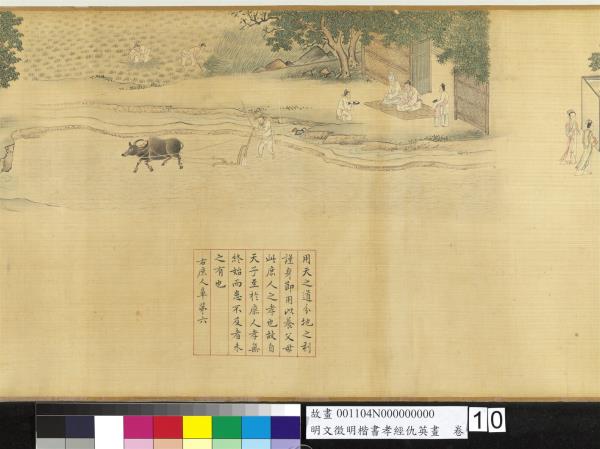

用天之道。分地之利。謹身節用。以養父母。此庶人之孝也。故自天子至於庶人。孝無終始。而患不及者。未之有也。右庶人章第六。

曾子曰。甚哉。孝之大也。子曰。夫孝。天之經也。地之義也。民之行也。天地之經。而民是則之。則天之明。因地之利。以順天下。是以其教不肅而成。其政不嚴而治。先王見教之可以化民也。是故先之以博愛。而民莫遺其親。陳之以德義。而民興行。先之以敬讓。而民不爭。導之以禮樂。而民和睦。示之以好惡。而民知禁。詩云。赫赫師尹。民具爾瞻。右三才章第七。

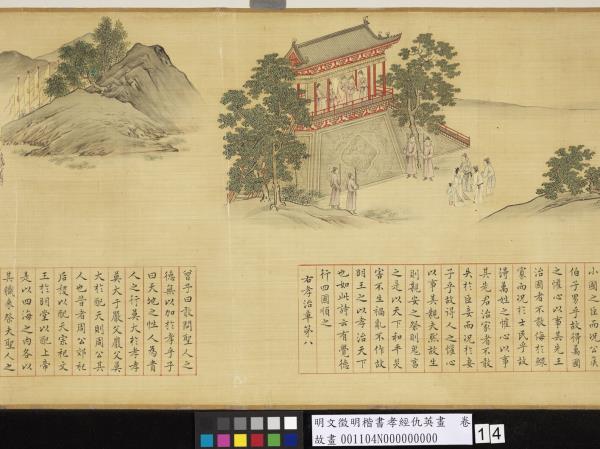

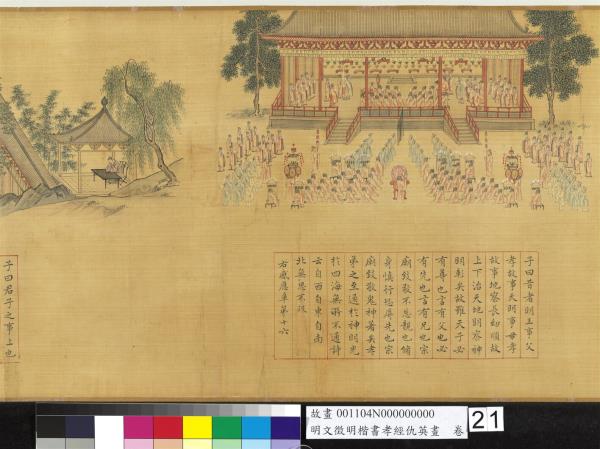

子曰。昔者明王之以孝治天下也。不敢遺小國之臣。而況公侯伯子男乎。故得萬國之懽心。以事其先王。治國者。不敢侮於鰥寡。而況於士民乎。故得萬姓之懽心。以事其先君。治家者。不敢失於臣妾。而況於妻子乎。故得人之懽心。以事其親。夫然。故生則親安之。祭則鬼享之。是以天下和平。災害不生。禍亂不作。故明王之以孝治天下也如此。詩云。有覺德行。四國順之。右孝治章第八。

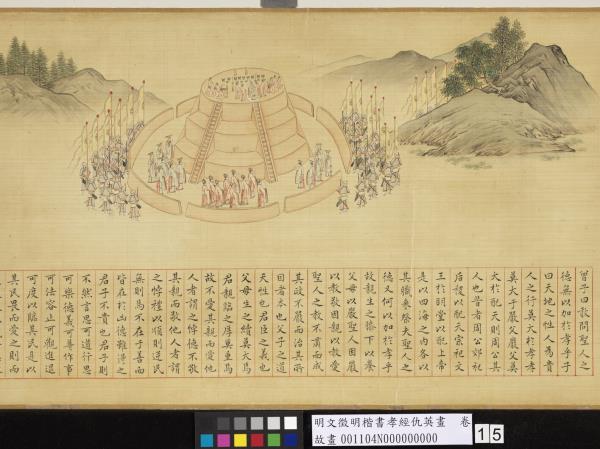

曾子曰。敢問聖人之德。無以加於孝乎。子曰。天地之性。人為貴。人之行。莫大於孝。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天。則周公其人也。昔者。周公郊祀后稷以配天。宗祀文王於明堂以配上帝。是以四海之內。各以其職來祭。夫聖人之德。又何以加於孝乎。故親生之膝下。以養父母以嚴。聖人因嚴以教敬。因親以教愛。聖人之教。不肅而成。其政不嚴而治。其所因者本也。父子之道。天性也。君臣之義也。父母生之。續莫大焉。君親臨之。厚莫重焉。故不愛其親而愛他人者。謂之悖德。不敬其親而敬他人者。謂之悖禮。以順則逆。民無則焉。不在於善。而皆在於凶德。雖得之。君子不貴也。君子則不然。言思可道。行思可樂。德義可尊。作事可法。容止可觀。進退可度。以臨其民。是以其民畏而愛之。則而象之。故能成其德教。而行其政令。詩云。淑人君子。其儀不忒。右聖治章第九。

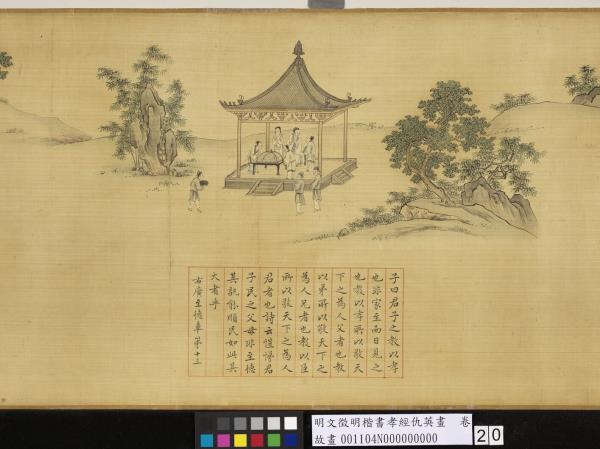

子曰。孝子之事親也。居則致其敬。養則致其樂。病則致其憂。喪則致其哀。祭則致其嚴。五者備矣。然後能事親。事親者。居上不驕。為下不亂。在醜不爭。居上而驕則亡。為下而亂則刑。在醜而爭則兵。三者不除。雖日用三牲之養。猶為不孝也。右紀孝行章第十。

子曰。五刑之屬三千。而罪莫大於不孝。要君者無上。非聖人者無法。非孝者無親。此大亂之道也。右五刑章第十一。

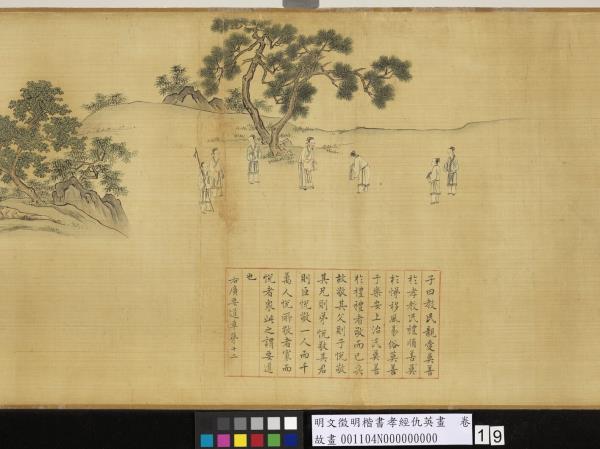

子曰。教民親愛。莫善於孝。教民禮順。莫善於悌。移風易俗。莫善於樂。安上治民。莫善於禮。禮者。敬而已矣。故敬其父。則子悅。敬其兄。則弟悅。敬其君。則臣悅。敬一人。而千萬人悅。所敬者寡。而悅者眾。此之謂要道也。右廣要道第十二。

子曰。君子之教以孝也。非家至而日見之也。教以孝。所以敬天下之為人父者也。教以弟。所以敬天下之為人兄者也。教以臣,所以敬天下之為人君者也。詩云。愷悌君子。民之父母。非至德。其孰能順民如此其大者乎。右廣至德章第十三。

子曰。君子之事親孝。故忠可移於君。事兄悌。故順可移於長。居家理。故治可移於官。是以行成於內。而名立於後世矣。右廣揚名章第十四。

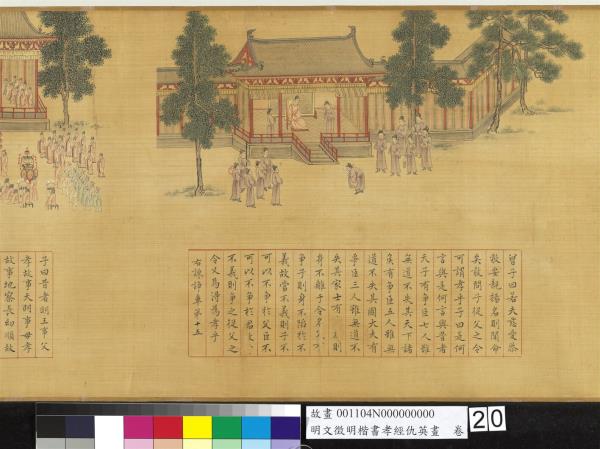

曾子曰。若夫慈愛。恭敬。安親。揚名。則聞命矣。敢問子從父之令。可謂孝乎。子曰。是何言與。是何言與。昔者天子有爭臣七人。雖無道。不失其天下。諸侯有爭臣五人。雖無道。不失其國。大夫有爭臣三人。雖無道。不失其家。士有□□(爭友)。則身不離於令名。父有爭子。則身不陷於不義。故當不義。則子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。□□(故當)不義。則爭之。從父之令。又焉得為孝乎。右諫諍章第十五。

子曰。昔者明王事父孝。故事天明。事母孝。故事地察。長幼順。故上下治。天地明察。神明彰矣。故雖天子。必有尊也。言有父也。必有先也。言有兄也。宗廟致敬。不忘親也。修身慎行。恐辱先也。宗廟致敬。鬼神著矣。孝弟之至。通於神明。光於四海。無所不通。詩云。自西自東。自南□(自)北。無思不服。右感應章第十六。

子曰。君子之事上也。進思盡忠。退思補過。將順其美。匡救其惡。故上下能相親也。詩云。心乎愛矣。遐不謂矣。中心藏之。何日忘之。右事君章第十七。

子曰。孝子之喪親也。哭不偯。禮無容。言不文。服美不安。聞樂不樂。食旨不甘。此哀戚之情也。三日而食。教民無以死傷生。毀不滅性。此聖人之政也。喪不過三年。示民有終也。為之棺槨衣□(衾)而舉之。陳其簠簋而哀戚之。擗踴哭泣。哀以送之。卜其宅兆。而安厝之。為之宗廟。以鬼享之。春秋祭祀。以時思之。生事愛敬。死事哀戚。生民之本盡矣。死生之義備矣。孝子之事親終矣。右喪親章第十八。

|

| 位置 |

尺寸(公分) |

| 隔水一 |

10.7 |

| 隔水三 |

12.7 |

| 隔水二 |

12.8 |

| 本幅 |

30.1x679.8 |

| 拖尾 |

30.1x81.2 |

| 引首 |

30.1x99.8 |

| 題跋類別 |

作者 |

位置 |

款識 |

書體 |

全文 |

| 作者款識 |

文徵明

印記 expand_more

|

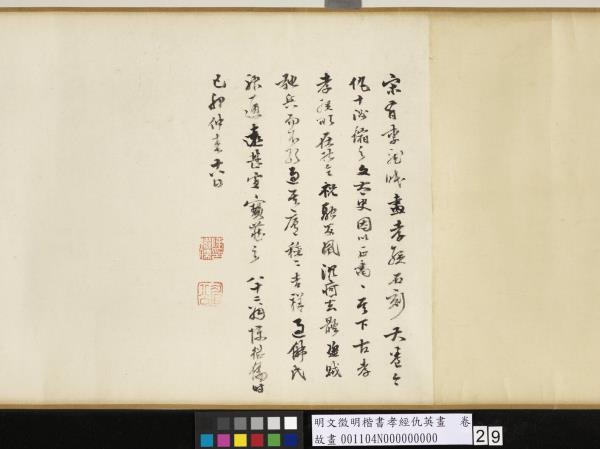

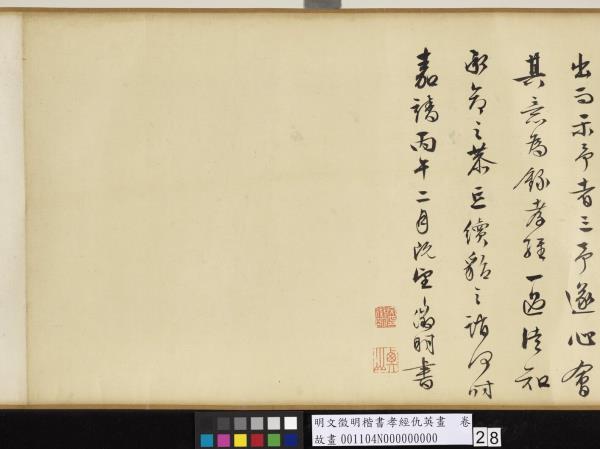

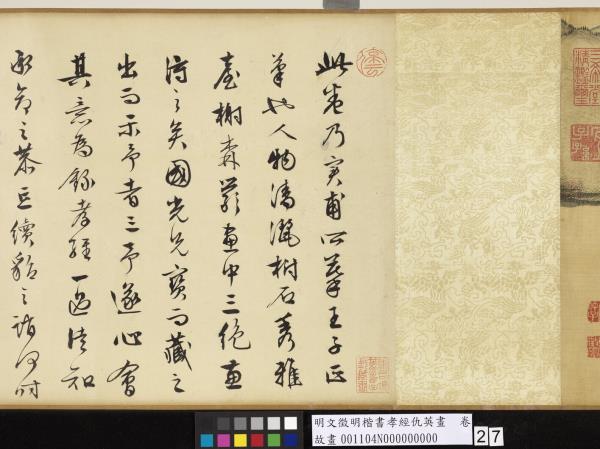

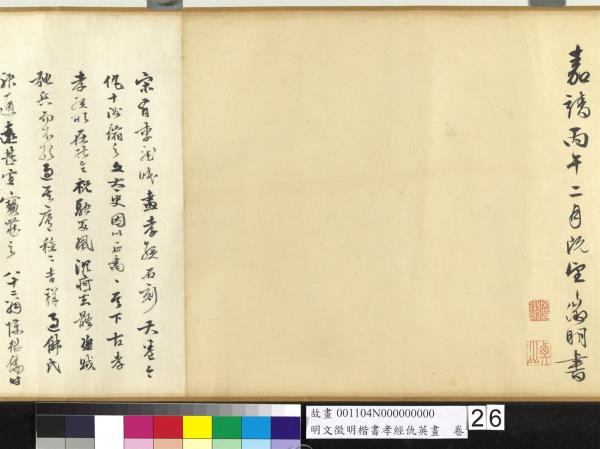

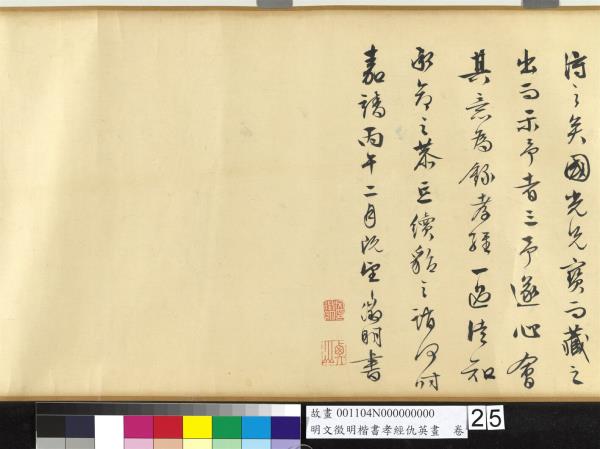

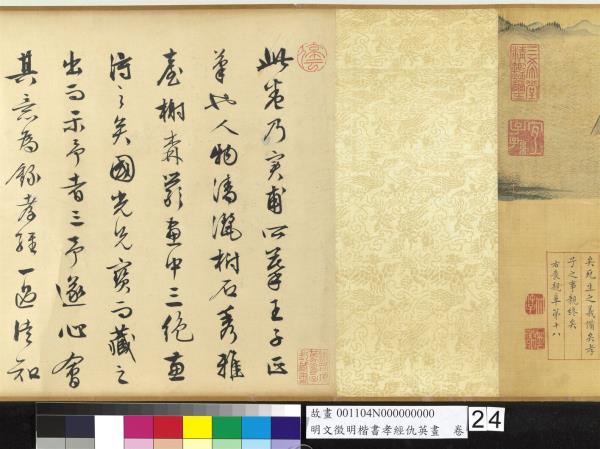

拖尾 |

此卷乃實甫所摹王子正筆也。人物清灑。樹石秀雅。臺榭森嚴。畫中三絕。兼得之矣。國光兄寶而藏之。出而示予者三。予遂心會其意。為錄孝經一過。徒知承命之恭。忘續貂之誚何。時嘉靖丙午二月既望。徵明書。 |

行書 |

|

| 印主 |

印記 |

| 文徵明 |

文徵明印 |

| 文徵明 |

衡山 |

| 文徵明 |

停雲 |

|

| 題跋 |

陳繼儒

印記 expand_more

|

拖尾 |

八十二翁陳繼儒。時己卯仲春十八日。 |

行書 |

宋有李龍眠畫孝經石刻大卷。今仇十洲縮之。文太史因以正書書其下。古孝孝(孝字衍)經所在。能令祝融反風。沉痾去體。盜賊弛兵而不敢過其廬。種種吉祥。過佛氏神通遠甚。宜寶藏之。八十二翁陳繼儒。時己卯仲春十八日。 |

|

|

| 題跋 |

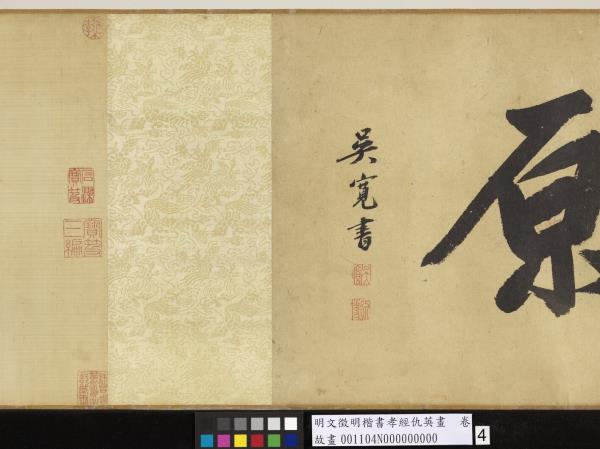

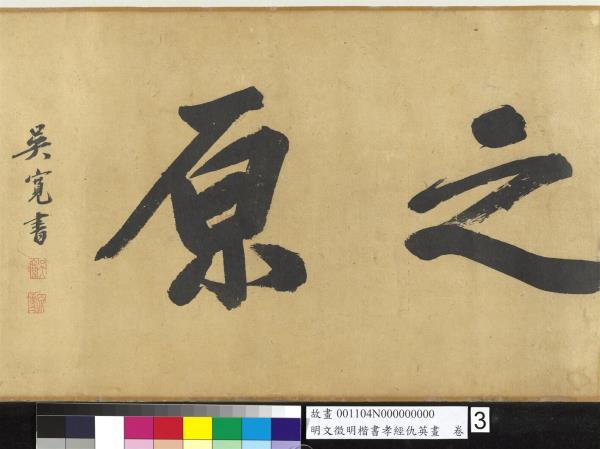

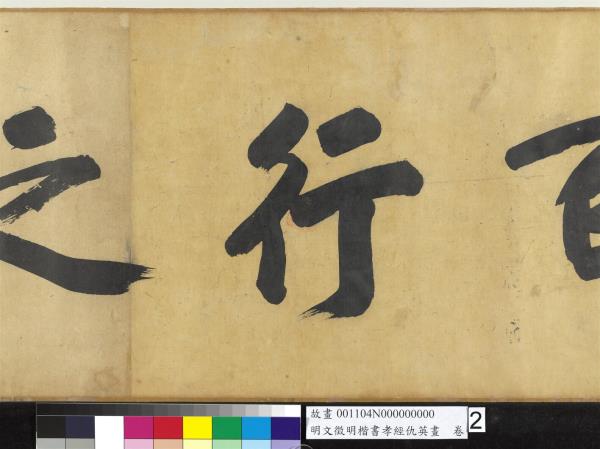

吳寬

印記 expand_more

|

引首 |

吳寬書 |

行楷書 |

百行之原。吳寬書。 |

|

|

| 印記類別 |

印主 |

印記 |

| 收傳印記 |

項篤壽 |

浙右項篤壽子長藏書(重一) |

| 收傳印記 |

項元汴 |

檇李 |

| 作者印記 |

仇英 |

仇英實父 |

| 作者印記 |

文徵明 |

文仲子 |

| 作者印記 |

文徵明 |

文徵明印 |

| 鑑藏寶璽 |

清內府印 |

三希堂精鑑璽 |

| 鑑藏寶璽 |

清內府印 |

石渠寶笈 |

| 鑑藏寶璽 |

清內府印 |

宜子孫 |

| 鑑藏寶璽 |

宣統帝 |

宣統御覽之寶 |

| 鑑藏寶璽 |

清仁宗 |

嘉慶御覽之寶 |

| 鑑藏寶璽 |

清仁宗 |

嘉慶鑑賞 |

| 鑑藏寶璽 |

清仁宗 |

寶笈三編 |

| 主題類別 |

主題(第一層) |

主題(第二層) |

主題說明 |

| 主要主題 |

車 |

獸力車 |

馬車 |

| 主要主題 |

經史‧故事 |

|

孝經圖 |

| 其他主題 |

人物 |

仕女 |

|

| 其他主題 |

人物 |

后妃 |

|

| 其他主題 |

人物 |

百姓 |

|

| 其他主題 |

人物 |

孝子 |

|

| 其他主題 |

人物 |

侍從(侍女、童僕) |

侍從、侍女 |

| 其他主題 |

人物 |

官員(臣) |

|

| 其他主題 |

人物 |

孩童 |

|

| 其他主題 |

人物 |

帝王 |

|

| 其他主題 |

人物 |

軍士 |

|

| 其他主題 |

人物 |

高士(士人、隱士) |

士人 |

| 其他主題 |

人物 |

聖賢 |

|

| 其他主題 |

人物 |

農夫 |

|

| 其他主題 |

山水 |

田疇 |

|

| 其他主題 |

山水 |

江河、湖海 |

|

| 其他主題 |

山水 |

奇石 |

|

| 其他主題 |

山水 |

島嶼 |

|

| 其他主題 |

五穀 |

稻 |

|

| 其他主題 |

民俗技藝 |

|

變戲法 |

| 其他主題 |

走獸 |

牛 |

|

| 其他主題 |

走獸 |

馬 |

|

| 其他主題 |

花草 |

|

|

| 其他主題 |

花草 |

萱花 |

|

| 其他主題 |

花草 |

藤蘿 |

|

| 其他主題 |

建築 |

房舍 |

|

| 其他主題 |

建築 |

亭 |

|

| 其他主題 |

建築 |

宮殿 |

|

| 其他主題 |

建築 |

迴廊 |

|

| 其他主題 |

建築 |

祭壇 |

天壇 |

| 其他主題 |

建築 |

橋 |

|

| 其他主題 |

建築 |

欄杆 |

|

| 其他主題 |

建築 |

籬笆、圍牆 |

圍牆 |

| 其他主題 |

船 |

帆船 |

|

| 其他主題 |

器用 |

文房用具 |

|

| 其他主題 |

器用 |

文玩(琴棋書畫) |

畫 |

| 其他主題 |

器用 |

包袱 |

|

| 其他主題 |

器用 |

花器 |

盆景 |

| 其他主題 |

器用 |

枴杖 |

|

| 其他主題 |

器用 |

扇 |

扇子、障扇 |

| 其他主題 |

器用 |

耕織漁獵 |

耕(犁) |

| 其他主題 |

器用 |

笏 |

|

| 其他主題 |

器用 |

傢俱(屏風) |

席、山水屏風、塌 |

| 其他主題 |

器用 |

飲食器 |

紗罩 |

| 其他主題 |

器用 |

儀仗(佛教寶蓋) |

旌旗、華蓋 |

| 其他主題 |

器用 |

樂器 |

鼓、蕭 |

| 其他主題 |

器用 |

燭台.蠟燭 |

|

| 其他主題 |

樹木 |

|

|

| 其他主題 |

樹木 |

松 |

|

| 其他主題 |

樹木 |

芭蕉 |

|

| 其他主題 |

樹木 |

棕櫚 |

|

| 其他主題 |

樹木 |

楊柳 |

|

| 技法 |

技法細目 |

| 人物衣紋描法(勻稱線條) |

|

| 工筆 |

|

| 界畫 |

|

| 皴法 |

|

| 皴法 |

斧劈皴 |

| 類別 |

參考資料 |

| 內容簡介 |

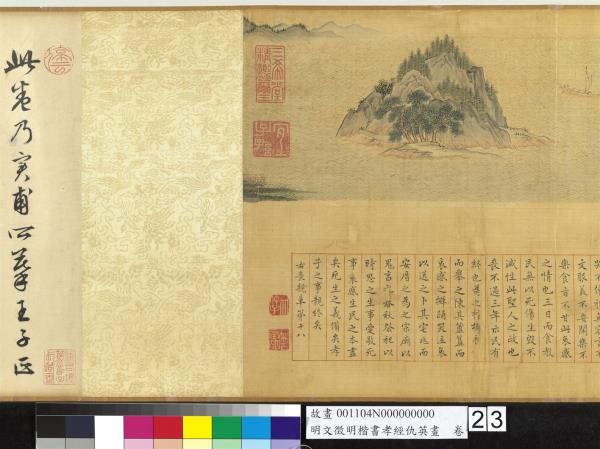

仇英「孝經圖」,凡兩卷,均書畫合璧形式。其一作於嘉靖十年(一五三一),其二即本卷。全畫共分十八個段落,格局摹自北宋王端的「孝經圖」,每段自成單元。人物雖僅寸許,但線描簡勁,神貌俱足。臺榭、器用亦皆不逾矩度。每圖下方並配有文徵明小楷書十八章孝經經文。 畫幅無款。據文徵明嘉靖丙午年(一五四六)跋語,此作應完成一、兩年前,即一五四四年頃。

|

| 內容簡介 |

文徵明(西元一四七○-一五五九年),江蘇長洲人。初名壁,後以字行,更字徵仲。書畫俱精。 仇英(約西元一四九四-一五五二年),江蘇太倉人。字實父,號十洲。為明代工筆之傑。 本幅為仇英據「李公麟畫孝經石刻」縮繪而成,人物皆寸許,線描纖細,賦色妍雅。全畫計分十八段落,每張自成單獨之格局,并由文徵明以小字正書說明於下。

|

| 內容簡介 |

文徵明(西元一四七○-一五五九年),江蘇長洲人。初名壁,字徵明,後以字行。畫師沈周。 仇英(約西元一四九四-一五五二),江蘇太倉人。字實父,號十洲。少時移居蘇州,曾為漆匠。後學畫於周臣。文徵明、仇英和沈周、唐寅同為明四大家。 仇英臨摹宋王端「孝經圖」,而畫成此卷。約一兩年後,即丙午(一五四六)年,文徵明應收藏者之請,在畫卷上書寫楷書「孝經」,成為書畫合璧之作。仇氏畫此卷雖不甚著意,而用筆極其剛勁、簡煉,亦是佳作。

|

| Description |

Canon of Filial Piety, with Calligraphy in Standard Script Painting by Ch’iu Ying (ca. 1494-1552) Calligraphy by Wen Cheng-ming (1470-1559) Ming Dynasty Wen Cheng-ming, originally named Pi, came to be known by his style name Cheng-ming. He was from Ch’ang-chou in Kiangsu Province, and studied under Shen Chou. Ch’iu Ying, style name Shih-fu and sobriquet Shih-chou, was from T’ai-ts’ang in Kiangsu. When he was young, he moved to Soochow, where he became a lacquer artisan. Later, Ch’iu Ying studied painting with Chou Ch’en. Wen Cheng-ming, Ch’iu Ying, Shen Chou and T’ang Yin came to be known as the Four Masters of the Ming. In this work, Ch’iu Ying has imitated a painting by Wang Tuan of the Sung dynasty entitled Canon of Filial Piety. A few years after its completion, in 1546, Wen Cheng-ming was requested by a collector to inscribe the work with calligraphy. Wen obliged by writing the text of the Canon of Filial Piety on the painting in standard calligraphy, resulting in a well-matched cooperative effort between the two artists. Although Ch’iu Ying was not exceptionally fastidious in the execution of his representation, wielding his brush in a vigorous manner to yield terse and abbreviated strokes, he still produced a refined and truly good work.

|

| Description |

The Book of Filial Piety Wen Cheng-ming (1470-1559) and Ch’iu Ying (ca. 1494-1552) Ming Dynasty Wen Cheng-ming was a master of painting and calligraphy from Soochow, and Ch’iu Ying was one of the foremost artists in the fine-line style of painting. In this handscroll, Ch’iu Ying has created a reduced version of Stone Engraving of The Book of Filial Piety Painted by Li Kung-lin. Although the figures are very small, they have been all finely colored and brushed with careful, delicate lines. Each of the eighteen sections of this scroll can stand as a complete composition in its own right. Wen Cheng-ming also wrote an explanation below each painting in small standard script.

|

| Description |

The Classic of Filial Piety Ch’iu Ying (ca. 1494-1552) Ming Dynasty There are two handscroll representations of this theme by Ch’iu Ying. Both combine painting and calligraphy. One is dated to 1531, and the other is this scroll. Composed of 18 sections, it follows the pattern established by Wang Tuan in the Northern Sung (960-1126) with one section for each chapter of the text. Though the figures are very small, the clear and forceful lines convey their spirit. The brushwork for the architecture and utensils is also controlled. Below each illustration is a transcription of the relevant passage by Wen Cheng-ming (1470-1559) in small regular script. Though unsigned, the colophon by Wen Cheng-ming is dated to 1546, indicating this was probably finished a year or two earlier at around 1544.

|

| 收藏著錄 |

石渠寶笈三編(御書房),第七冊,頁3099-3100

|

| 收藏著錄 |

故宮書畫錄(卷四),第二冊,頁297-298

|

| 收藏著錄 |

故宮書畫圖錄,第二十一冊,頁351-358

|

| 參考書目 |

1.許郭璜,〈明文徵明楷書孝經仇英畫 〉,收入許郭璜編,《仇英作品展圖錄》(臺北:國立故宮博物院,1989年初版),頁97。

2.劉芳如,〈明仇英畫孝經圖〉,收入國立故宮博物院編輯委員會編,《明中葉人物畫四家特展-杜菫、周臣、唐寅、仇英》(臺北:國立故宮博物院,2000年初版),頁160-161。

3.江兆申,〈文徵明楷書孝經仇英畫 卷〉,收入國立故宮博物院編,《吳派畫九十年展》(臺北:國立故宮博物院,1975年初版,1976年再版,1981年三版),頁313。

|

| 參考書目 |

吳誦芬,〈明文徵明楷書孝經仇英畫 卷〉,收入《萬世師表-書畫中的孔子》(臺北:國立故宮博物院,2017.06),頁28-43。

|

| 參考書目 |

許文美、劉芳如,〈明文徵明楷書孝經仇英畫 卷〉,收入《明四大家特展-仇英》(臺北:國立故宮博物院,2014.10),頁92-109、324-326。

|

本院文物保存維護依〈國立故宮博物院典藏文物管理作業要點〉及〈國立故宮博物院文物修護業務作業原則〉辦理

抽盤點紀錄

修護紀錄