| 文物統一編號 |

中畫000009N000000000

|

| 作品號 |

中畫00000900000 |

| 品名 |

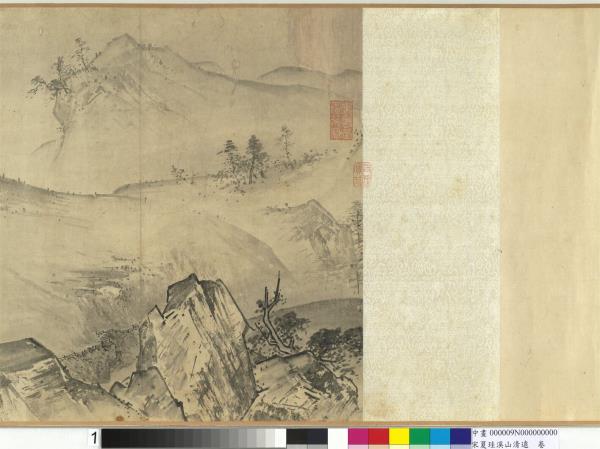

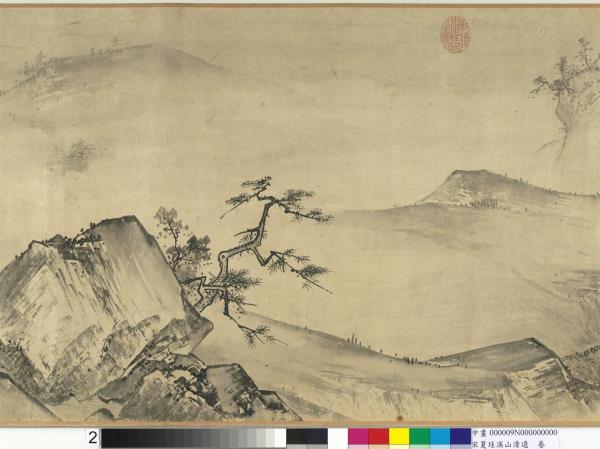

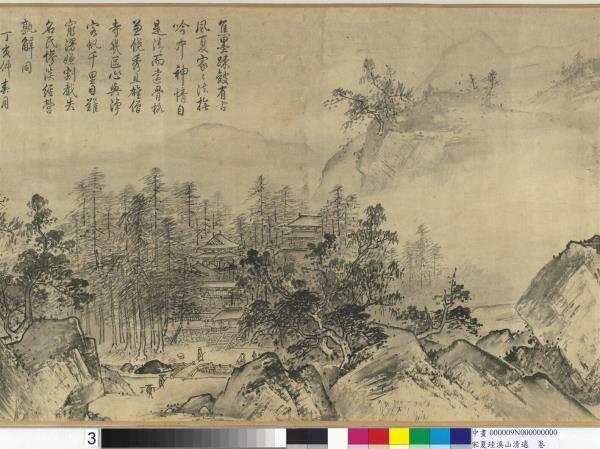

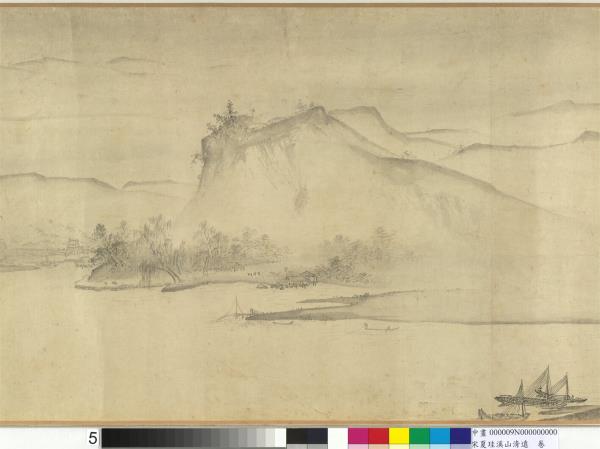

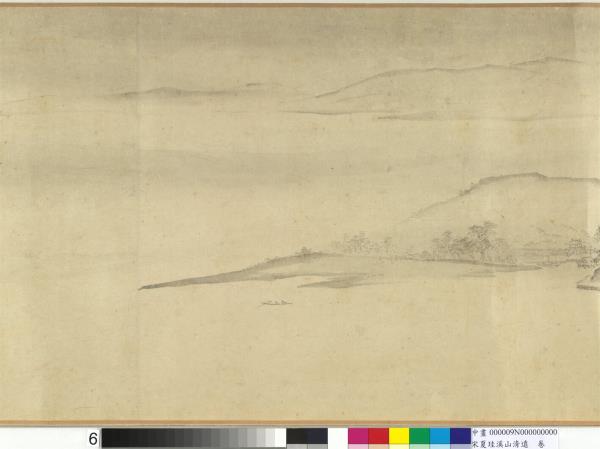

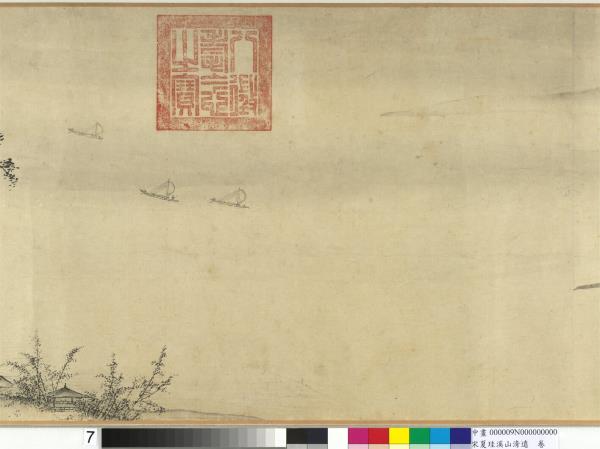

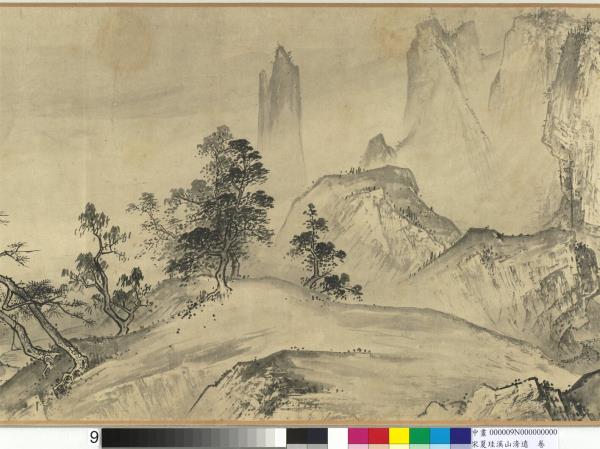

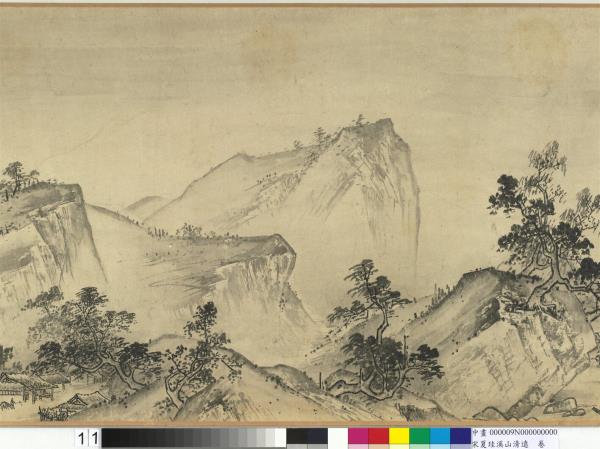

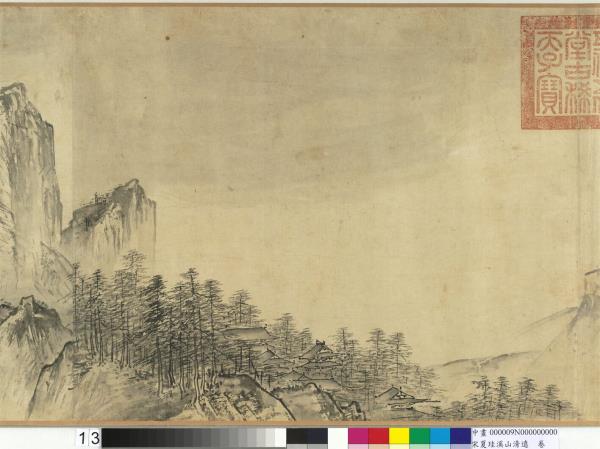

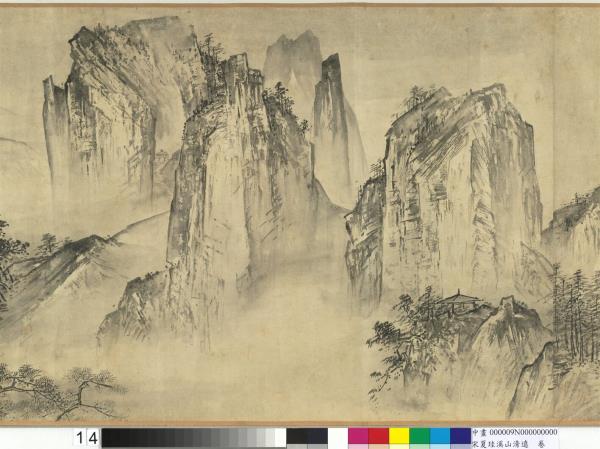

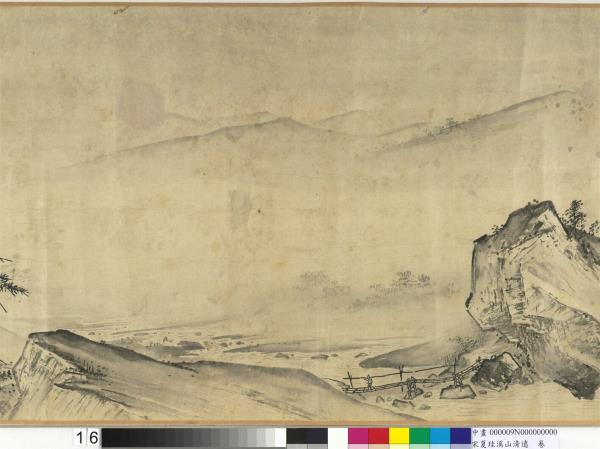

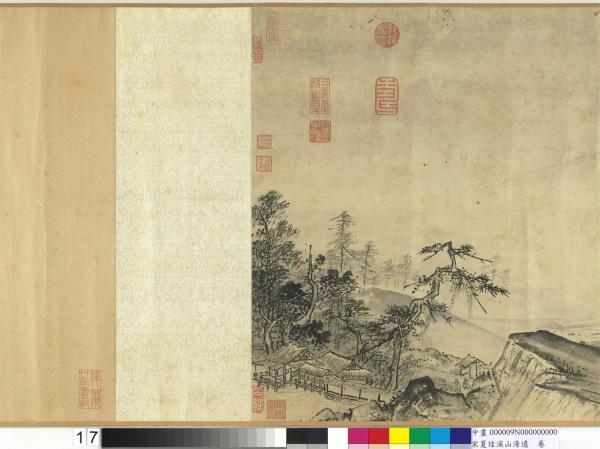

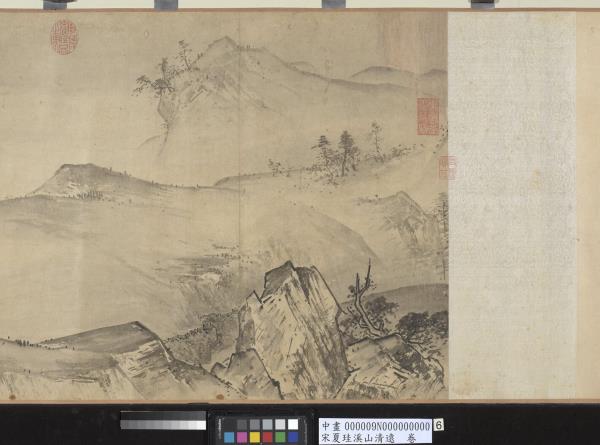

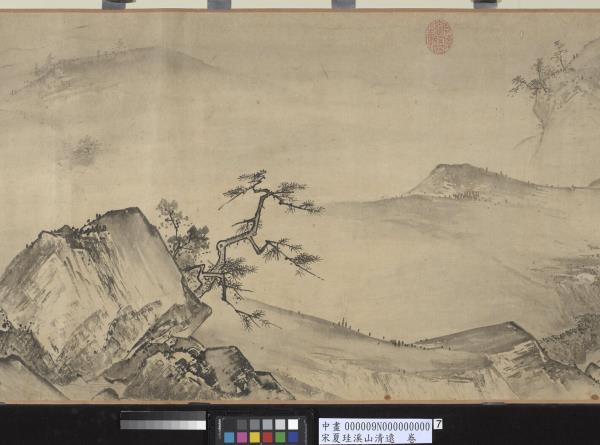

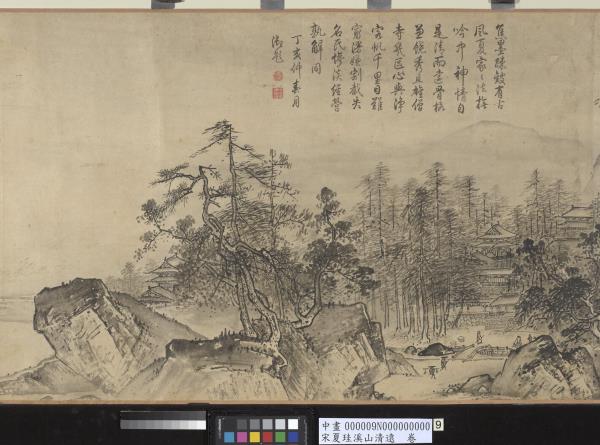

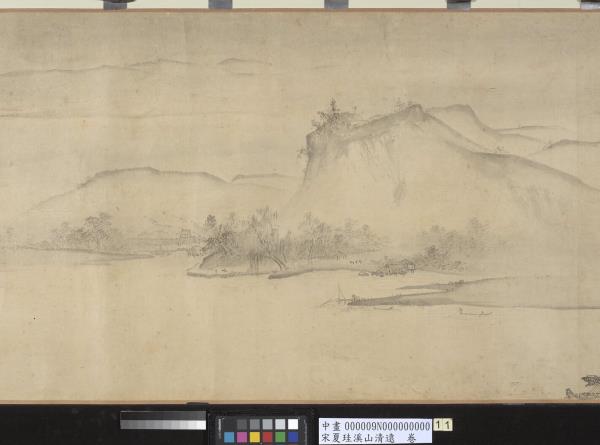

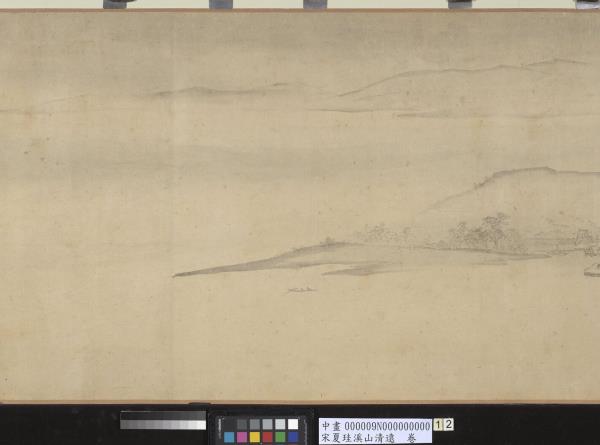

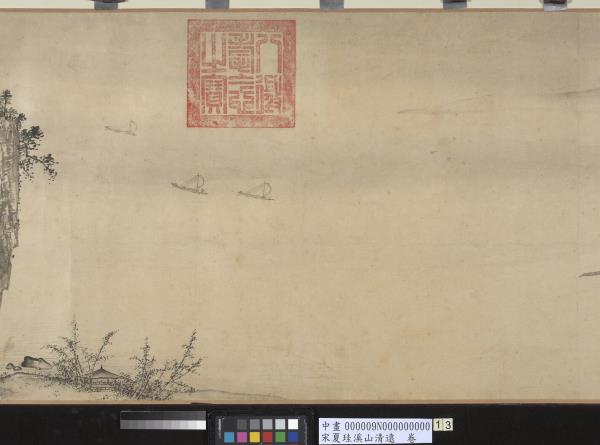

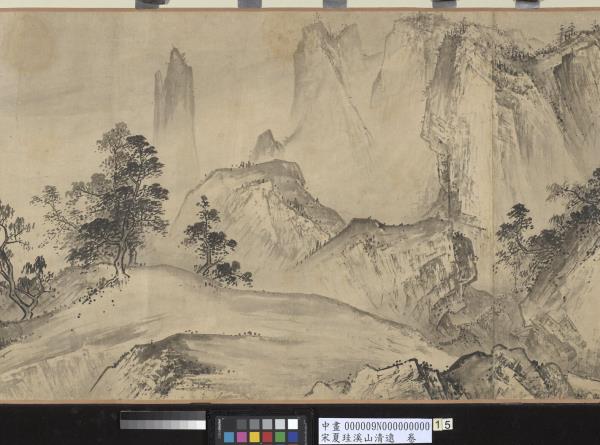

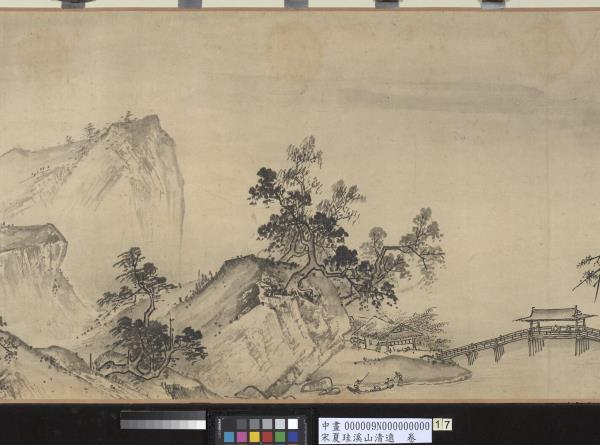

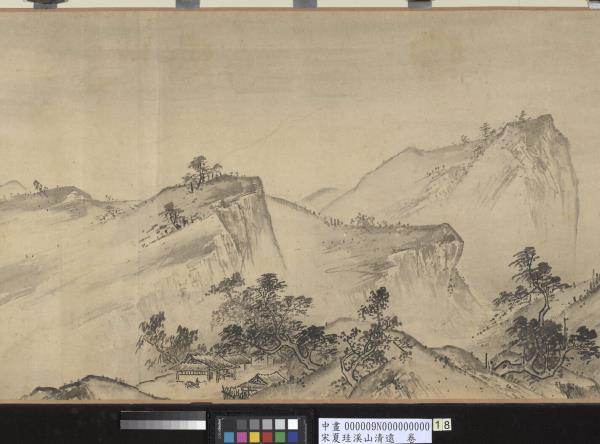

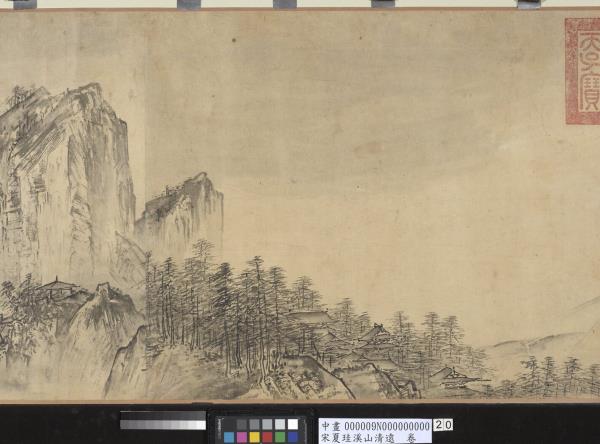

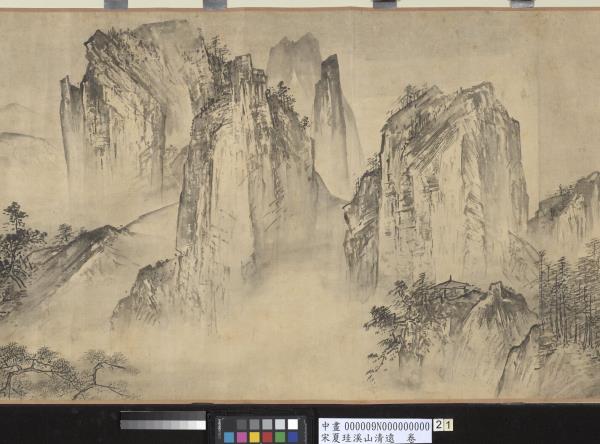

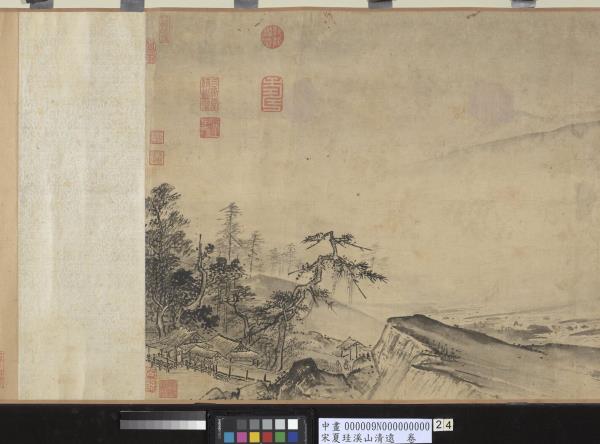

宋夏珪溪山清遠 卷

Pure Distance of Mountains and Streams |

| 分類 |

繪畫 |

| 作者 |

夏珪 |

| 數量 |

一卷 |

| 位置 |

尺寸(公分) |

| 拖尾 |

46.5x467 |

| 本幅 |

46.5x889.1 |

| 題跋類別 |

作者 |

位置 |

款識 |

書體 |

全文 |

| 題跋 |

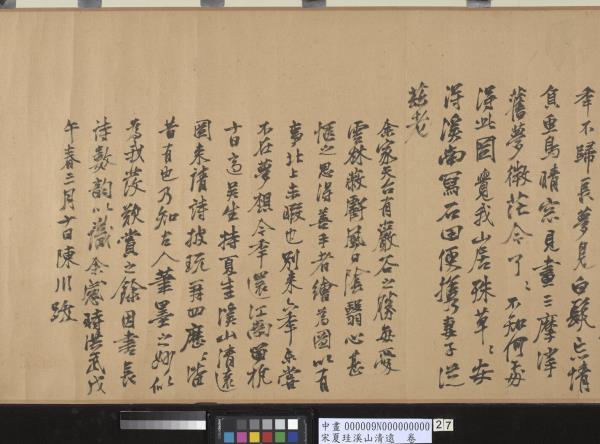

清高宗

印記 expand_more

|

本幅 |

丁亥(西元一七六七年)仲春月御題 |

行書 |

焦墨踈皴有古風。夏家家法撫吟中。神情自是清而遠。骨格兼饒秀且雄。僧寺幾區心與净。客帆千里目難窮。漫嫌割截失名氏。慘淡經營孰解同。丁亥(西元一七六七年)仲春月御題。 |

|

|

| 題跋 |

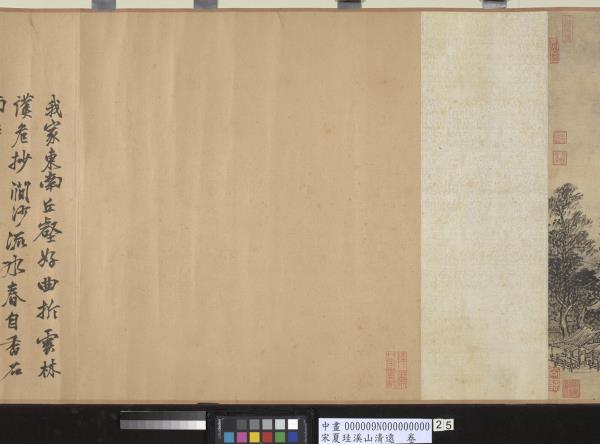

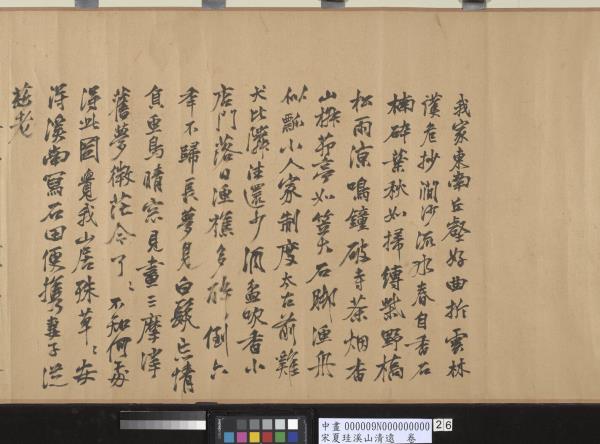

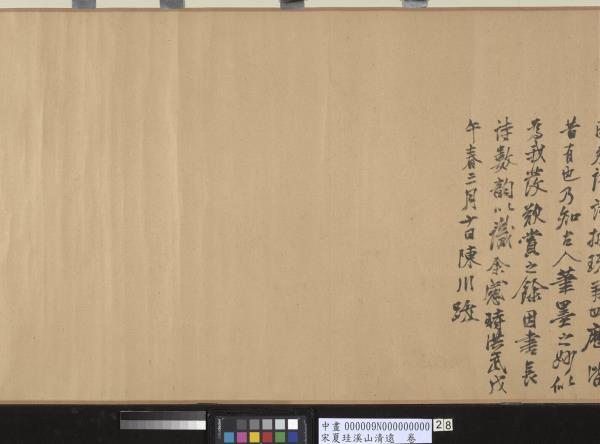

陳川 |

拖尾 |

時洪武戊午(1378)春三月十日。陳川跋 |

行書 |

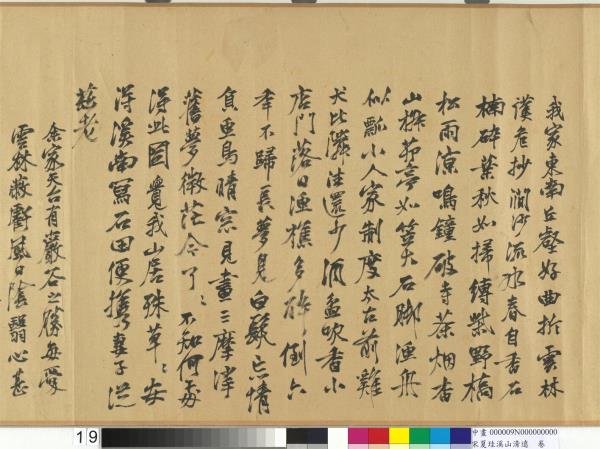

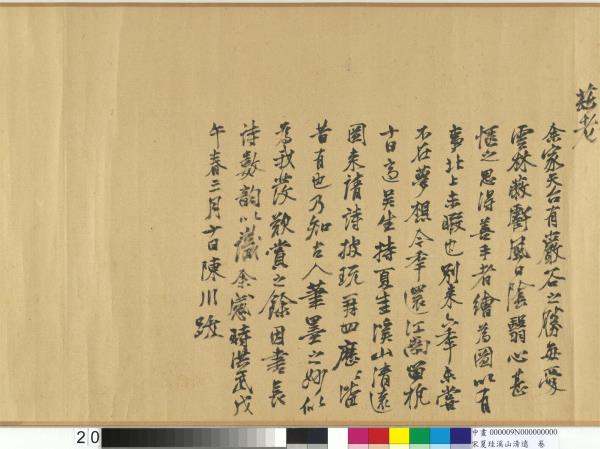

我家東南丘南壑好。曲折雲林護危杪。澗沙流水春自香。石楠碎葉秋如掃。縛柴野橋松雨涼。鳴鐘破寺茶煙杳。山椒茆亭如笠大。石腳漁舟似瓢小。人家制度太古前。雞犬比鄰往還少。酒盆吹香小店門。落日漁樵多醉倒。六年不歸長夢見。白髮忘情負魚鳥。晴窗見畫三摩挲。舊夢微茫今了了。不知何處得此圖。覺我山居殊草草。安得溪南寫石田。便攜妻子從茲老。余家天台。有巖谷之勝。每愛雲林蔽虧。風日陰翳。心甚愜之。思得善手者繪為圖。以有事北上。未暇也。別來六年。未嘗不在夢想。今年還江南。留杭十日。適吳生持夏珪溪山清遠圖來請詩。披玩再四。歷歷皆昔有也。乃知古人筆墨之妙。似為我發。嘆賞之餘。因書長詩數韻以識余感。時洪武戊午(1378)春三月十日。陳川跋。 |

| 題跋 |

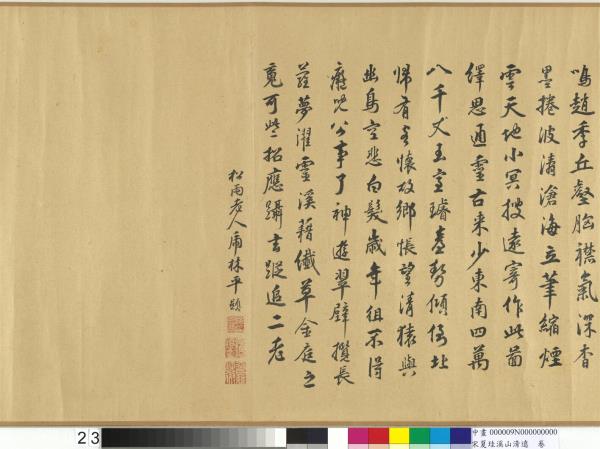

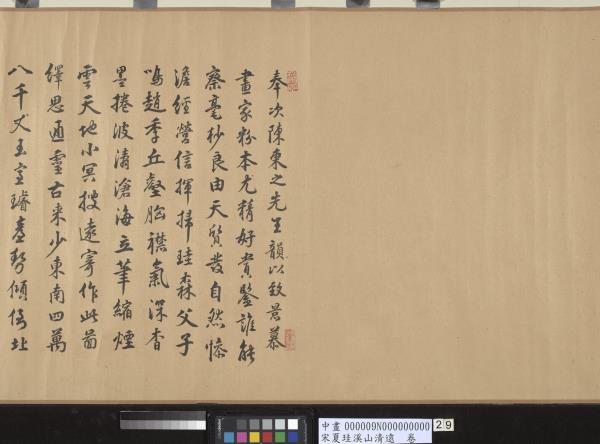

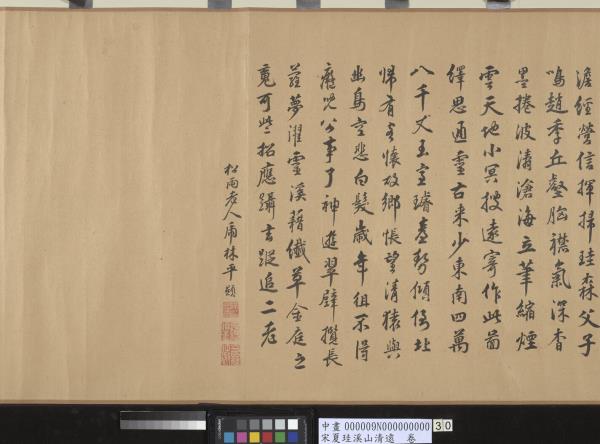

平顯

印記 expand_more

|

拖尾 |

松雨老人虎林平顯 |

行書 |

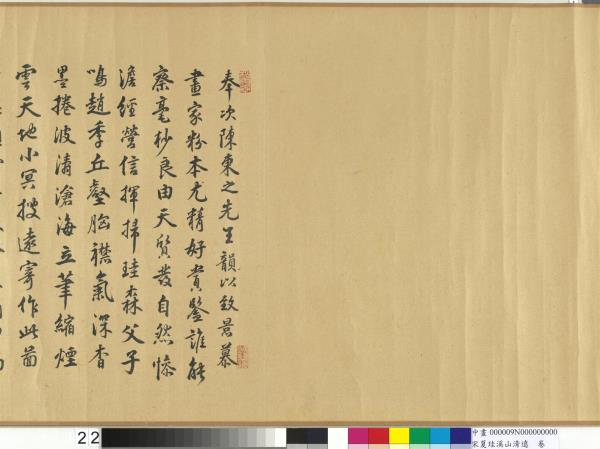

奉次陳東之先生韻以致景慕。畫家粉本尤精好。賞鑒誰能察毫杪。良由天質發自然。慘澹經營信揮掃。珪森父子鳴趙季。丘壑胸襟氣深杳。墨捲波濤滄海立。筆縮煙雲天地小。冥搜遠寄作此圖。繹思通靈古來少。東南四萬八千丈。玉室璿臺勢傾倒。北歸有客懷故鄉。悵望清猿與幽鳥。空悲白髮歲年徂。不得癡兒公事了。神遊翠壁攬長蘿。夢濯靈溪藉纖草。金庭之魂可些招。應躡玄蹤追二老。松雨老人虎林平顯。 |

| 印主 |

印記 |

| 平顯 |

稀癡翁 |

| 平顯 |

百頃風潭 |

| 平顯 |

平顯仲微 |

| 平顯 |

松雨軒 |

| 平顯 |

心迹雙清 |

|

| 印記類別 |

印主 |

印記 |

| 收傳印記 |

|

子孫永寶 |

| 收傳印記 |

沐璘 |

公餘(半印) |

| 收傳印記 |

宋犖 |

臣犖 |

| 收傳印記 |

宋犖 |

欽賜臣權 |

| 收傳印記 |

宋犖 |

緯蕭草堂畫記 |

| 收傳印記 |

沐璘 |

黔寧(半印) |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

八徵耄念之寶 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

三希堂精鑑璽 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

古希天子 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

石渠寶笈 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

宜子孫 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

乾隆鑑賞 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

壽 |

| 鑑藏寶璽 |

清高宗 |

樂壽堂鑒藏寶 |

| 主題類別 |

主題(第一層) |

主題(第二層) |

主題說明 |

| 其他主題 |

人物 |

|

|

| 其他主題 |

人物 |

高士(士人、隱士) |

|

| 其他主題 |

人物 |

農夫 |

|

| 其他主題 |

山水 |

|

|

| 其他主題 |

山水 |

日景 |

|

| 其他主題 |

山水 |

江河、湖海 |

|

| 其他主題 |

山水 |

春景 |

|

| 其他主題 |

佛道人物 |

僧(和尚、尼姑) |

|

| 其他主題 |

走獸 |

騾.驢 |

|

| 其他主題 |

建築 |

|

|

| 其他主題 |

建築 |

寺廟 |

|

| 其他主題 |

建築 |

房舍 |

|

| 其他主題 |

建築 |

亭 |

|

| 其他主題 |

建築 |

橋 |

|

| 其他主題 |

建築 |

齋館 |

|

| 其他主題 |

建築 |

欄杆 |

|

| 其他主題 |

船 |

帆船 |

|

| 其他主題 |

船 |

漁船 |

|

| 其他主題 |

樹木 |

|

|

| 其他主題 |

樹木 |

松 |

|

| 其他主題 |

樹木 |

柏 |

|

| 其他主題 |

樹木 |

楊柳 |

|

| 技法 |

技法細目 |

| 人物衣紋描法(減筆) |

|

| 皴法 |

斧劈皴 |

| 寫意 |

|

| 類別 |

參考資料 |

| 內容簡介 |

夏珪字禹玉,浙江錢塘人,南宋寧宗朝(西元1195至1224年),畫院待詔。擅長於人物、山水。與當時名家馬遠齊名,常被並稱為「馬夏」。

山石樹木與江天一再重覆交組,成無盡景。夏珪擅用水墨,筆法蒼老,墨瀋淋漓,畫樹則與李唐江山小景同法而趨粗放,畫山與馬遠略同,而用水較多,也是常用粗勁的大斧劈皴法

|

| 網頁展示說明 |

夏圭(活動於1180?1230前後)字禹玉,浙江錢塘人。寧宗時(1195?1224),為畫院中職等之最高的待詔,並賜金帶,可見夏圭畫藝高妙。善畫山水、人物,與馬遠(活動於1190?1224)齊名,時稱馬夏。

這件手卷很長,畫中景物變化非常多,有時山峰突起,有時候河流彎曲。畫家運用仰視、平視和俯視等不同角度取景,使起伏的峰巒和層層疊疊的巖壁,以及蜿蜒的河川,因為不同的視點在各個獨立的段落?,產生獨特的空間結構。

這件畫作的筆墨變化非常多,除了中松樹林木外,畫家還以大斧劈皴法(好似刀斧砍劈的筆觸),來表現山石剛硬的質感,又以乾枯的筆墨勾畫石壁輪廓,再用夾雜著大量水分的筆墨迅速化開,產生水墨交融的畫面效果,真是淋漓暢快。

|

| 網頁展示說明 |

Hsia Kuei was as famous as his contemporary Ma Yuan, hence their designation "Ma-Hsia." This is the most important surviving work by Hsia Kuei.

Hsia's use of brushwork was refined. His representation of landscapes with large "axe-cut" texture strokes was even more simplified and natural than that of Li T'ang. The ink varies in tone from jet-black to washes of gray. This long scroll can be divided into three distinct sections, with each one revealing a contrast between near and far as well as solid and void from a variety of angles. Hsia Kuei took the spatial depth and softness of ink wash in the middle Southern Sung to its extreme. His ability to control and convey the essence of water and ink is especially impressive.

|

| 參考書目 |

1.許郭璜,〈宋夏珪溪山清遠〉,收入王耀庭、許郭璜、陳階晉編,《故宮書畫菁華特輯》(臺北:國立故宮博物院,1987年初版,2001年再版),頁114-119。

2.〈宋夏珪溪山清遠〉,收入陳階晉、賴毓芝主編,《追索浙派》(臺北:國立故宮博物院,2008年初版一刷),頁164。

3.李玉珉,〈溪山清遠〉,收入林柏亭主編,《國寶菁華 — 書畫‧圖書文獻篇》(臺北:國立故宮博物院,2006年12月),頁204。

4.〈宋夏珪溪山清遠〉,收入國立故宮博物院編輯委員會編,《名寶上珍》(臺北:國立故宮博物院,1995年初版一刷),頁242。

5.〈宋夏珪溪山清遠〉,收入國立故宮博物院編輯委員會編,《山水畫墨法特展圖錄》(臺北:國立故宮博物院,1987年七月初版),頁61。

6.李玉珉,〈宋夏圭溪山清遠〉,《故宮文物月刊》,第300期(2008年3月),頁26-27。

7.李霖燦,〈山水畫中點景人物的斷代研究〉,《故宮季刊》,第十三卷第二期(1978年冬),頁25-40。

8.李霖燦,〈故宮博物院的名畫寶藏(下)〉,《故宮季刊》,第十四卷第一期(1979年秋),頁77-92。

9.陳葆真,〈從空間表現法看南宋小景山水畫的發展〉,《故宮學術季刊》,第十三卷第三期(1996年春),頁83-117。

10.譚旦冏,〈夏珪溪山清遠的筆法和章法〉,《東吳大學中國藝術史集刊》,第四卷(1975年元月),頁1-31。

11.施純琳,《夏珪《溪山清遠》圖卷研究》,國立台灣大學藝術史研究所碩士論文,1997年。

12.賴毓芝,〈溪山清遠〉,收入何傳馨主編,《文藝紹興:南宋藝術與文化‧書畫卷》(臺北:國立故宮博物院,2010年十月初版一刷),頁367。

|

| 網頁展示說明 |

夏珪,字禹玉,錢塘(今浙江杭州)人,為南宋宮廷畫家,孝宗朝末年進入宮廷,並活動於寧宗朝至理宗朝。

全幅由右到左山脈與水域綿延交錯,或疏或密,或實或虛,形成極有韻律的構圖安排。畫家以斧劈皴描繪岩石堅硬質面,並加入更多的水分,展現豐富而濕潤的墨調變化。畫中以顫動的筆法表現樹梢迎風的動感。此種對於無形感官經驗的細膩捕捉,是南宋繪畫最精緻之處。(20101015)

|

| 網頁展示說明 |

Xia Gui (style name Yuyu) was a native of Qiantang (modern Hangzhou, Zhejiang) and a painter at the Southern Song court. Entering service late in the reign of Emperor Xiaozong, he reached the height of his career under Emperor Ningzong, his period of activity also extending into the court of Lizong.

The handscroll viewed from right to left depicts intersecting vistas of mountains and water, sometimes expansive and at other times dense, forming an extremely rhythmic arrangement to the composition. The painter here used "axe-cut" texture strokes to describe the hard, rocky features of the land and added plenty of water to the brush, expressing rich and moist variations of ink tones. The trembling brushwork in the painting suggests a sense of branch tips moving in the wind. In fact, the ability to delicately grasp this kind of formless sensory experience can be considered one of the most refined aspects of Southern Song painting.(20101015)

|

| 網頁展示說明 |

夏珪、字は禹玉、銭塘(現在の浙江省杭州市)の人、南宋宮廷畫家の一人。孝宗朝末年に宮廷に出仕し、寧宗朝の時代にその職業上の最高位に達し、理宗朝でも引き続き宮廷畫家を務めた。

全体に右から左へと山脈と水域が連綿と交錯して疎密入り混じり、極めてリズミカルな構図となっている。斧披皴で岩石の堅い質感を描写しつつ、たっぷりと水分を加えてしっとり潤った墨色の変化を表している。また、震えたような筆法によって風に搖れる梢を表現している。このような無形の感覚的体験を丁寧に捉えているのが、南宋絵畫の最も精緻な点である。(20101015)

|

| 參考書目 |

〈宋夏珪溪山清遠 卷〉,收入劉芳如主編《國寶再現-書畫菁華特展》(臺北:國立故宮博物院,2018.10),頁132-149、255-256。

|

| 參考書目 |

何傳馨,〈宋夏珪溪山清遠 卷〉,收入《文藝紹興-南宋藝術與文化‧書畫卷》(臺北:國立故宮博物院,2010.10),頁220-226、367。

|

| 參考書目 |

國立故宮博物院編輯委員會,〈宋夏珪溪山清遠 卷〉,收入《故宮書畫菁華特輯》(臺北:國立故宮博物院,1996.10),頁114-119。

|

| 收藏著錄 |

故宮書畫錄(卷四),第二冊,頁59

|

| 收藏著錄 |

盛京書畫錄,第二冊,頁19

|

| 收藏著錄 |

故宮書畫圖錄,第十六冊,頁301-306

|

本院文物保存維護依〈國立故宮博物院典藏文物管理作業要點〉及〈國立故宮博物院文物修護業務作業原則〉辦理

抽盤點紀錄

修護紀錄