| 文物統一編號 |

贈拓000393N000000000

|

| 作品號 |

贈拓00039300000 |

| 品名 |

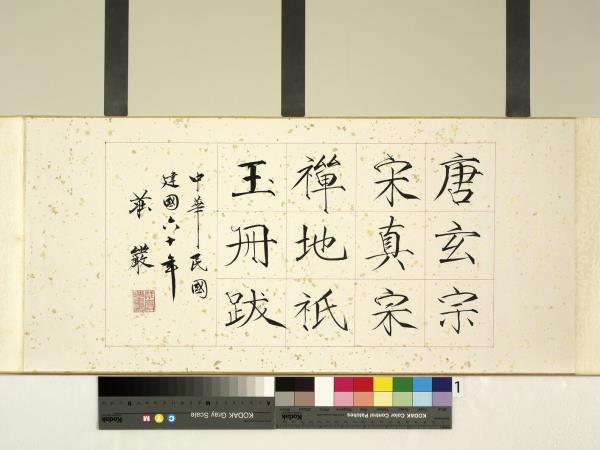

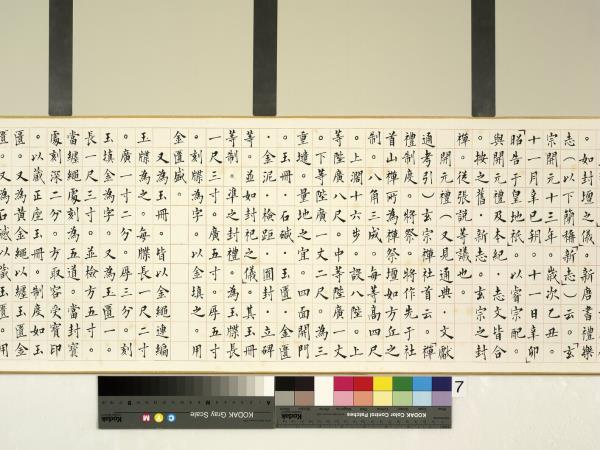

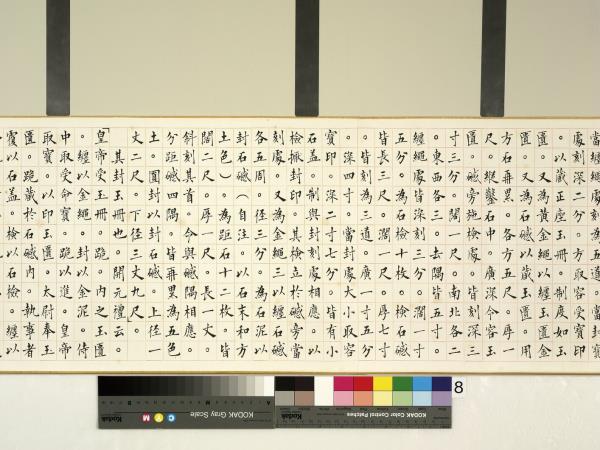

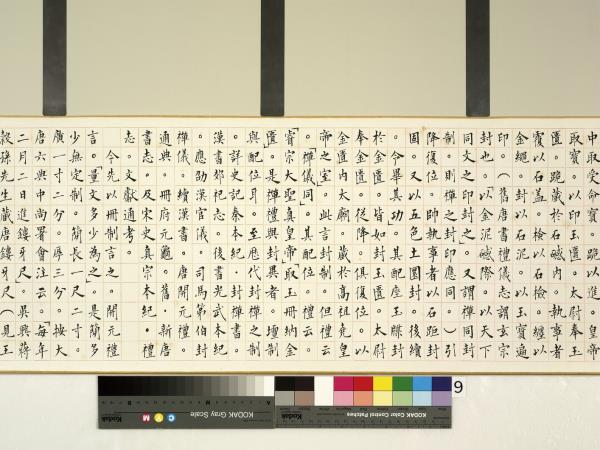

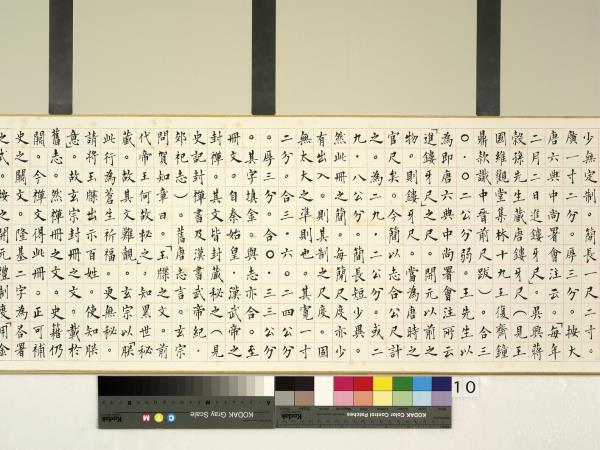

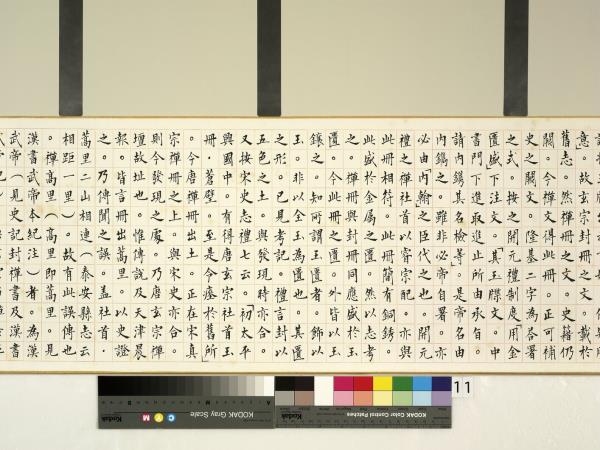

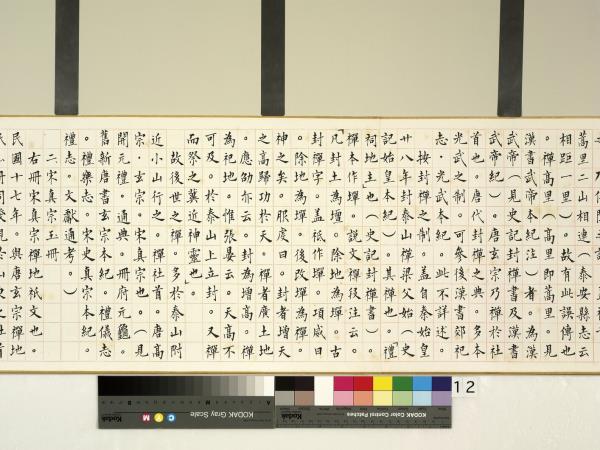

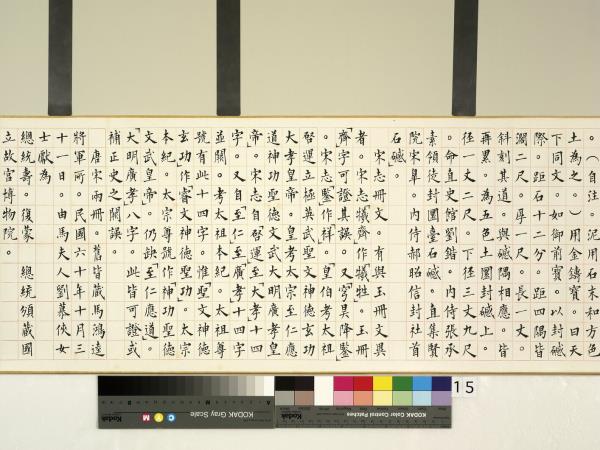

唐玄宗宋真宗禪地祇玉冊墨拓本 卷

Ink Rubbing of the Jade Album of Slips Inscribed With the Ritual Shan Prayer to Land Deity by Emperor Xuanzong of Tang and Emperor Zhenzong of Song |

| 分類 |

拓片 |

| 作者 |

李隆基,趙恆,Li Longji, Zhao Heng |

| 數量 |

一卷 |

| 作品語文 |

漢文 |

| 位置 |

尺寸(公分) |

| 本幅二 |

29.6×46.4 |

| 本幅一 |

29.6×47.2 |

| 隔水一 |

30×11.6 |

| 隔水四 |

30×11.7 |

| 隔水二 |

30×12 |

| 隔水三 |

30×12 |

| 隔水五 |

30×12 |

| 引首 |

30×64.5 |

| 拖尾 |

30×742.8 |

| 質地位置 |

質地 |

| 引首 |

紙 |

| 本幅一 |

紙 |

| 本幅二 |

紙 |

| 拖尾 |

紙 |

| 題跋類別 |

作者 |

位置 |

款識 |

書體 |

全文 |

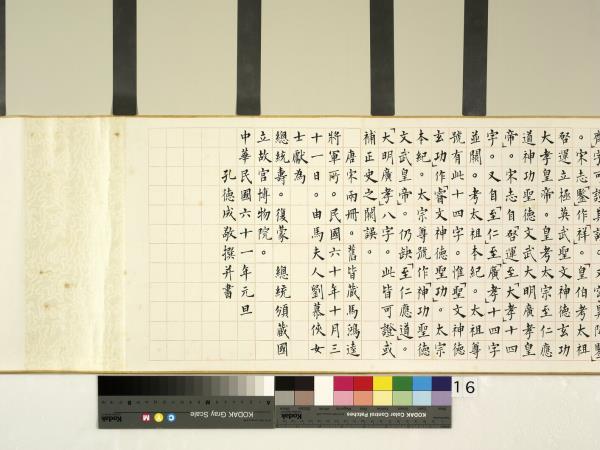

| 題跋 |

孔德成 |

拖尾 |

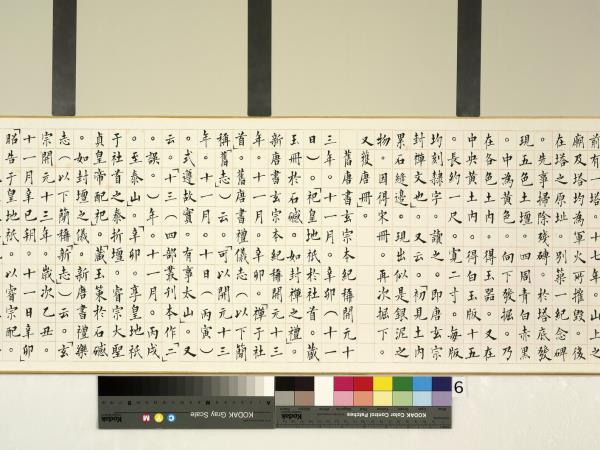

中華民國六十一年(西元一九七二年)元旦。孔德成敬撰並書。 |

楷書 |

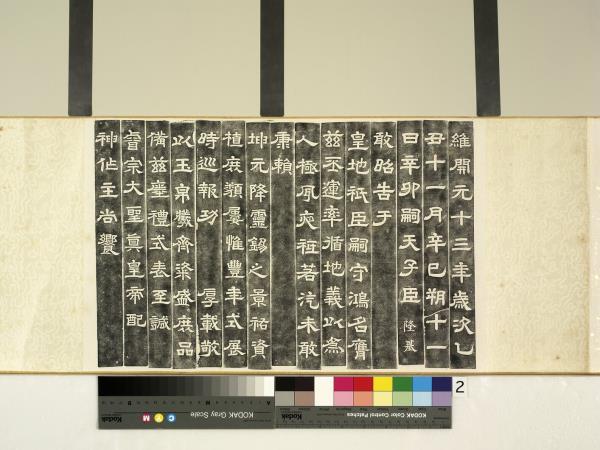

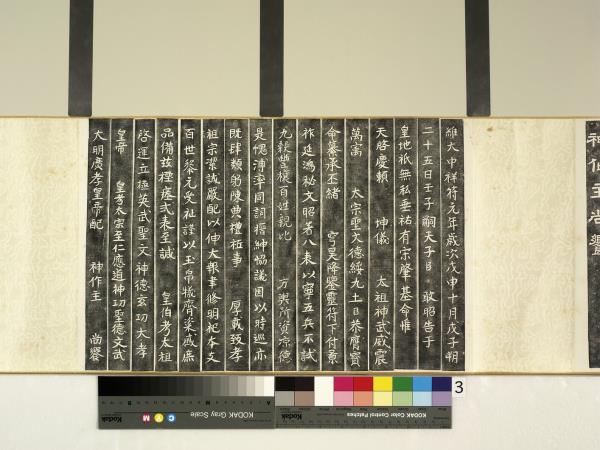

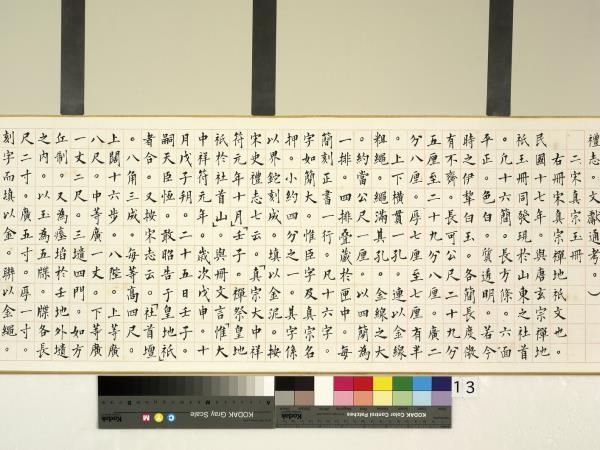

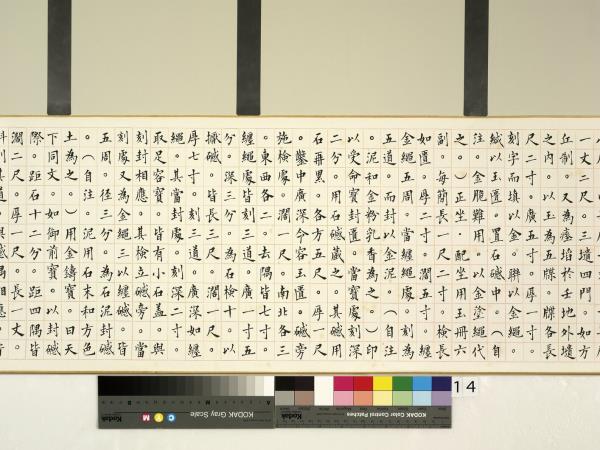

唐玄宗及宋真宗禪地祇玉冊跋。一、唐玄宗玉冊。右冊唐玄宗禪地祇文也。石質。共十五簡。每簡長二九‧二至二九‧八公分。廣三公分。厚一公分。橫貫-孔。連以銀繩。冊文隸書。每簡一行。每行九字。玄宗署名「隆基」二字楷書。小於他字之半。據此冊送達故宮博物院時所附「唐玄宗‧宋真宗禪地祇玉冊考記」(下簡稱「考記」)云出土時「凡五簡為一排。三排疊藏於匣」。「字中所塗金泥。尚有少許留存」。又附有玉件。考記云。「唐代玉冊之匱」。出土時脫落。凡五段合成一件□平方形。中刻蟠龍。四邊西番蓮華文。並是凸雕。其六件通高公尺十四分七厘。橫廣十七分。有廣至十七分五厘。其中方塊。直高約八分。橫廣約十分。此六件云是匱之前後二面。每面各二件。及兩頭各一件。又有二件。中雕蟠龍。四邊各雕雙鳳。通高十二分七厘。橫廣十七分。其中方塊。橫廣十分二厘。直高七分。云是頂蓋之面。各方塊四角。有一眼。其邊玉兩頭斜剖而成。兩頭有二眼。其外緣之中有一眼。每一邊玉共五眼□□。云是原有金釘。釘固於匱外。又有長方條玉。厚如方玉。一款長十七分。一款長十二分。每款二件。云是匱蓋之邊緣。又有長方塊二件。直長八方二厘。橫廣五分。厚一分。上下各有二眼。中刻槽紋五道。則是纏金泥之玉檢。凡二件。比前玉條厚倍之。又有小玉條二款。與此檢同長。一款橫廣一分八厘。兩頭各有二孔。一種橫廣一分。兩頭無孔。每款各二件。並比前玉條略薄。其發現之經過。考記云。「民國二十二年。北平晨報載開元封禪玉簡之發現。略云泰山之下。津浦路泰安車站以北。有一小山。曰蒿里山。山上有關王廟。廟前有一塔。十七年。山上之廟及塔均為軍火所摧毀。後在塔之原址。別築一紀念碑。先事掃除殘磚。於塔底發現五色土壇。四周青白赤黑。中為黃色。向下發掘。乃在各色土內。得玉器。又在中央黃土內。得白玉版十五。長約一尺。寬二寸。每版均刻隸字。讀之。即唐玄宗封禪文也」。又云。「初見土內累石縫邊。現出似是銀泥之物。因得宋冊。再次掘下。又獲唐冊」 舊唐書玄宗本紀稱開元十三年。十一月。辛卯(十一日)。「祀皇地祇於社首。藏玉冊於石石感。如封禪之禮」。新唐書玄宗本紀稱開元十三年。十一月。辛卯。「禪于社首」。舊唐書禮儀志(以下簡稱「舊志」)云。「可以開元十三年。十一月。十日(丙寅)。式遵故實。有事太山」。又云。「十三(四部叢刊本作『二』。誤。)年。十一月。丙戌。至泰山」。「辛卯。享皇地祇于社首之泰折壇。睿宗大聖貞皇帝配祀」。「藏玉策石於石感。如封壇之儀」。新唐書禮樂志(以下簡稱「新志」)云。「玄宗開元十三年。歲次乙丑。十一月辛巳朔.十一日辛卯」「昭告于皇地祇」。以睿宗配。與開元禮及本紀‧志文皆合。按之舊.新志。玄宗之封禪。從張說等議也。開元禮(又見通典.文獻通考引)玄宗禪社首云。「禪禮制度。將祭。將作先于社首山禪所為禪祭壇如方丘之制。八角三成。每等高四尺。上闊十六步。設八陛。上等陛廣八尺。中等陛廣一丈。下等陛廣一丈二尺。為三重壝。量地之宜。四面開門。玉冊.石碱.玉匱.金匱.金泥.檢距.圓封.立碑等。並如封祀之儀」。其玉冊等制。準之封禮。為玉牒長一尺三寸。廣五寸。厚五寸。刻牒為字。以金填之。用金匱盛。又為玉冊。皆以金繩連編玉牒為之。每牒長一尺二寸。廣一寸二分。厚三分。刻玉填金為字。又為玉匱一。長一尺三寸。並檢方五寸。當纏繩處刻為五道。當封寶處刻深二分。方取容受寶印。以藏正座玉冊。制度如玉匱。又為黃金繩以纏玉匱金匱。又為石石感以藏玉匱。用方石再累。各方五尺。厚一尺。縱鑿石中。廣深令容玉匱。石感旁施檢處。皆刻深三寸三分。闊一尺。南北各二。東西各三。去隅皆五寸。纏繩處皆深刻三分。闊一寸五分。為石檢十枚。檢石石感皆長三尺。闊一尺。厚七寸。皆刻為三道。廣一寸五分。深四寸。當封處大小取容寶印。深二寸七分。皆有小石蓋。制與封刻處相應。以檢擫封印。其檢立於石感旁當刻處。又為金繩三以纏石石感各五周。徑三分。為石泥以封石石感(自注。以石末和方土色)。為距石十二枚。皆闊二尺。厚一尺。長一丈。斜刻其首。令與石感隅相應。分距石感四隅。皆再累為五色土。圓封以封石石感。上徑一丈二尺。下徑三丈九尺」。其封玉冊也。開元禮云。「皇帝受玉冊。跪。內之玉匱。纏以金繩。封以金泥。侍中取受命寶。跪以進。皇帝取寶。以印玉匱。太尉奉玉匱。跪藏於石石感內。執事者覆以石蓋。檢以石檢。纏以金繩。封以石泥。以玉寶遍印。(舊唐書禮儀志謂玄宗封也。『以金泥石感際。以天下同文之印封之』。又謂『禪同封制。』則禪之封印應同。)引降復位。帥執事者以石距封固。又以五色土圜封。後續。令畢其功」。其配座玉牒封於金匱。「皆如封玉匱。太尉奉金匱。從降。俱復位。以金匱內太廟。藏於高祖堯皇帝之室」。此言封制。但禮云。「禪儀同」。其配位。禮云:「睿宗大聖真皇帝」「取玉冊納金匱」。是禪禮與封異者。壇制與配位耳。至歷代封禪之制。詳史記秦本紀.封禪書。漢書郊祀志。後書光武本紀。應劭漢官儀。司馬第伯封禪儀。續漢書。唐開元禮。通典。冊府元龜。舊‧新唐書志。及宋史真宗本紀‧禮志。文獻通考。今先以冊制言之。開元禮言。「量文多少為之」。是簡多少無定制。簡長一尺二寸。廣一寸二分。厚三分。按大唐六典中尚署會注云。「每年二月二日進鏤牙尺」。吳興蔣穀孫先生藏唐鏤牙尺(見王國維觀堂集林十九王復齋鐘鼎款識中晉前尺跋)。合三0.0二公分弱。王先生以為即唐六典中尚署會注所云「進鏤牙尺」之尺。開元以前之物。則鏤牙尺。當為唐時之官尺矣。今簡以志合公尺計之。為二九.二公分。或二九.八公分。簡長短少異。然此冊之簡。每簡尺度亦少有出入。則其制之尺度。固無太大之準則也。其寬一寸二分。合三.六0二四公分。厚三分。合0.三三公分。其字填金。與志亦合。至冊文。自秦始皇.漢武帝之封禪。其文皆封藏秘之(見史記封禪書及漢書武帝紀.郊祀志)。舊唐志言。玄宗問賀知章曰。「玉牒之文。前代帝王何故秘之」。知累世秘藏。故其文難覿。玄宗以「朕此行為蒼生祈福。更無秘。請將玉牒出示百姓。使知朕意」。故玄宗封冊之文。載於舊志。然禪冊之文。史籍仍闕。今禪文得此冊。正可補史之闕文。隆基二字為答署之式。按之開元禮制度「用金匱盛」下注文。「其玉牒文。中書門下進取進止所由承旨。請內鐫其名檢等」。是帝名由內鐫之。雖非必帝自署。亦必由「內翰」之臣代之也。開元禮之禪社首以睿宗配。亦與此冊相符。此冊簡有銅銹。此盛於金屬之匱。然以志考之。禪冊與封冊同應盛於玉匱。今此冊之匱。外皆以玉鑲之。知所謂玉匱者。飾以玉。非以全玉為匱也。其匱之形。已見考記。禮言封以五色之土。與發現時亦合。又按宋史志禮七云。「初太平興國中。有得唐玄宗社首玉冊。蒼璧。至是令瘞於舊所」。今唐禪冊出土。正在宋真宗禪冊之上。與宋史亦合。則今發現之處。乃唐玄宗禪壇故址也。惟傳說及天津晨報。皆言冊出蒿里。以史證之。乃傳聞之誤。蓋社首.蒿里二山相連(泰安縣志云相距一里)。故有此誤傳也。禪高里(高里即蒿里。見漢書武帝本紀注)者。為漢武帝(見史記封禪書及漢書武帝紀)。唐玄宗乃禪於社首也。唐代封禪之典。多本光武之制。可參後漢書郊祀志.光武本紀。此不詳述。按封禪之制。蓋自秦始皇廿八年封泰山禪梁父始(史記始皇本紀)。其禪也。「禮祠地主」也(史記封禪書)。禪本作墠。說文禪段注云。「凡封土為壇。除地為墠。古封禪字。蓋祇作墠。項威曰。除地為墠。後改墠為禪。神之矣。服虔曰。封者增天之高歸功於天。禪者廣土地。應劭亦云。封為增高。禪為祀地。惟張晏云。天高不可及。於泰山上立封。又禪而祭之冀近神靈也」。故後世之禪。多於泰山附近小山行之。禪杜首。唐高宗。玄宗。宋真宗也。(見開元禮。通典。冊府元龜。舊新唐書玄宗本紀。禮儀志。禮樂志。宋史真宗本紀。禮志。文獻通考。) 二、宋真宗玉冊。右冊宋真宗禪地祇文也。民國十七年(西元一九二八年)。與唐玄宗禪地祇玉冊同發現於山東之社首。凡十六簡。長方條。六面平正。色白。質透明。若今時之伊犁白玉。各簡長度微有不齊。長可公尺二十九分五厘至二十九分八厘。廣二分八厘。厚七厘至七厘有半。上下橫貫一孔。連以金線粗繩。繩滿其孔。金線之大。約當公尺一厘。以四簡為一排。四排疊藏於匣中。每簡刻正書一行。凡十六字。字如簡大。惟臣字及真宗名押。小約四分之一。其字係以界鉈刻成。填以金泥。按宋史禮志七云。「真宗大中祥符元年十月」「壬子。禪祭皇地祇於杜首山」。與冊文言「惟大中祥符元年。歲次戊申。十月戊子朔。二十五日壬子。嗣天臣恆。敢昭告于皇地祇」者合。又按宋志云。「社首壇。八角三成。每等高四尺。上闊十六步。八陛。上等廣八尺。中等廣一丈。下等廣一丈二尺。三壝四門。如方丘制。又為瘞塪於壬地外壝之內。以玉為五牒。牒各長尺二寸。廣五寸。厚一寸。刻字而填以金。聯以金繩。緘以玉匱。置石石感中。(自注。金脆難用。以金塗繩代之。)正坐。配坐用玉冊六副。每簡長一尺二寸。檢長如匱。厚二寸。闊五寸。纏金繩五周。當纏繩處。刻為五道。而封以金泥。(自注。泥和金粉乳香為之。)印以受命寶封匱。當寶處刻深二分。用石石感藏之。其石感用石再累。各方五尺。厚一尺。鑿中廣深令容玉匱。石感旁施檢處。闊一尺。南北各三。東西各二。去隅皆七寸。纏繩處皆刻三道。廣一寸五分。深三分。為石檢十。以擫石感。皆長三尺。闊一尺。厚七寸。刻三道。廣深如纏繩。其當封處。刻深二寸。取足容寶。皆有小石蓋。與刻封相應。其檢立石感旁。當刻處又為金繩三以纏石感。皆五周。徑三分。為石泥封石感。(自注。泥用石末和方色土為之。)用金鑄寶。曰天下同文。如御前寶。以封石感際。距石十二分。距四隅皆闊二尺。厚一尺。長一丈。斜刻其道。 與石感隅相應。皆再累。為五色土圜封石感上。徑一丈二尺。下徑三丈九尺。命直史館劉鍇。內侍張承素領徒封圜臺石石感。直集賢院宋臯。內侍郝昭信封社首石石感」。 宋志冊文。有與玉冊文異者。宋志「犧齊」作「犧牲」。玉冊「齊」字可證其誤。又「穹昊降鑒」。宋志「鑒」作「祥」。「皇伯考太祖啟運立極英武聖文神德玄功大孝皇帝。皇考太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝」。宋志自「啟運」至「大孝」十四字。又自「至仁」至「廣孝」十四字並闕。考太祖本紀。太祖尊號有此十四字。惟「聖文神德玄功」作「睿文神德聖功」。太宗本紀。太宗尊號作「神功聖德文武皇帝」。仍缺「至仁應道」。「大明廣孝」八字。此皆可證或補正史之闕誤。唐宋兩冊。舊皆藏馬鴻逵將軍所。民國六十年(西元一九七一年)十月三十一日。由馬夫人劉慕俠女士獻為總統壽。復蒙總統頒藏國立故宮博物院。中華民國六十一年(西元一九七二年)元旦。孔德成敬撰並書。 |

| 題跋 |

莊嚴

印記 expand_more

|

引首 |

中華民國建國六十年(西元一九七一年)。莊嚴。 |

楷書 |

唐玄宗宋真宗禪地祇玉冊跋。中華民國建國六十年(西元一九七一年)。莊嚴。 |

|

|

| 類別 |

參考資料 |

| 參考書目 |

1.王耀庭,〈唐玄宗禪地祇玉冊(拓本)〉,收入王耀庭主編,《傳移模寫》(臺北:國立故宮博物院,2007年初版),頁104。

|

本院文物保存維護依〈國立故宮博物院典藏文物管理作業要點〉及〈國立故宮博物院文物修護業務作業原則〉辦理

抽盤點紀錄

修護紀錄